艺乎丨他的画里可能有你的故事,这就很刘野

▼Funner Art带您看展览 “他的画作中总是携带着一种忧郁。那种感觉不是悲伤,那是一种浪漫,也是一种坦诚。” 乌多·蒂特曼(Udo Kettelmann)

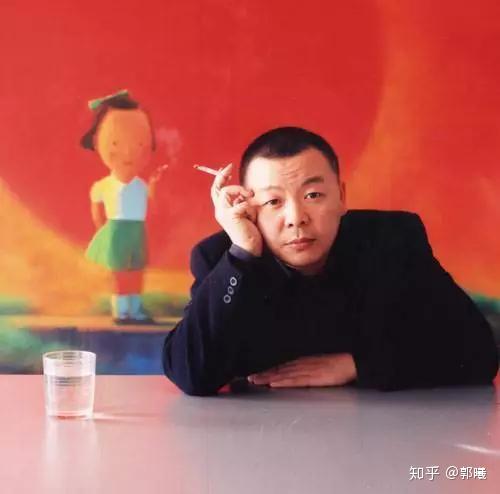

从胖胖的米菲兔、圆脸的女孩、蒙德里安格子画 你能想象到可爱画作 背后的艺术家是什么样子吗?

能在上海百年宅邸——Prada荣宅举办个展将作品和建筑融为一体 充满浪漫和复古的气息

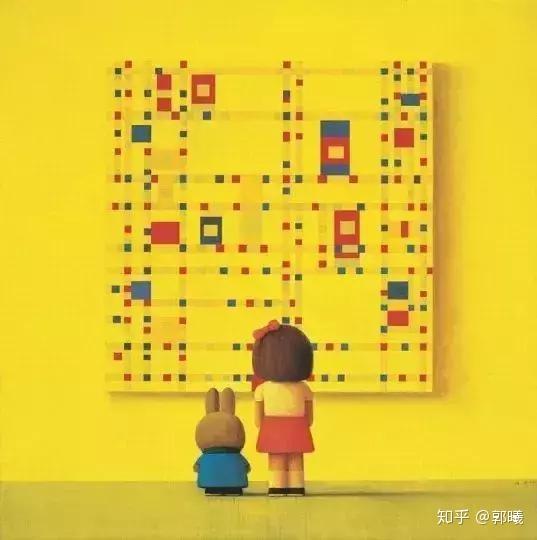

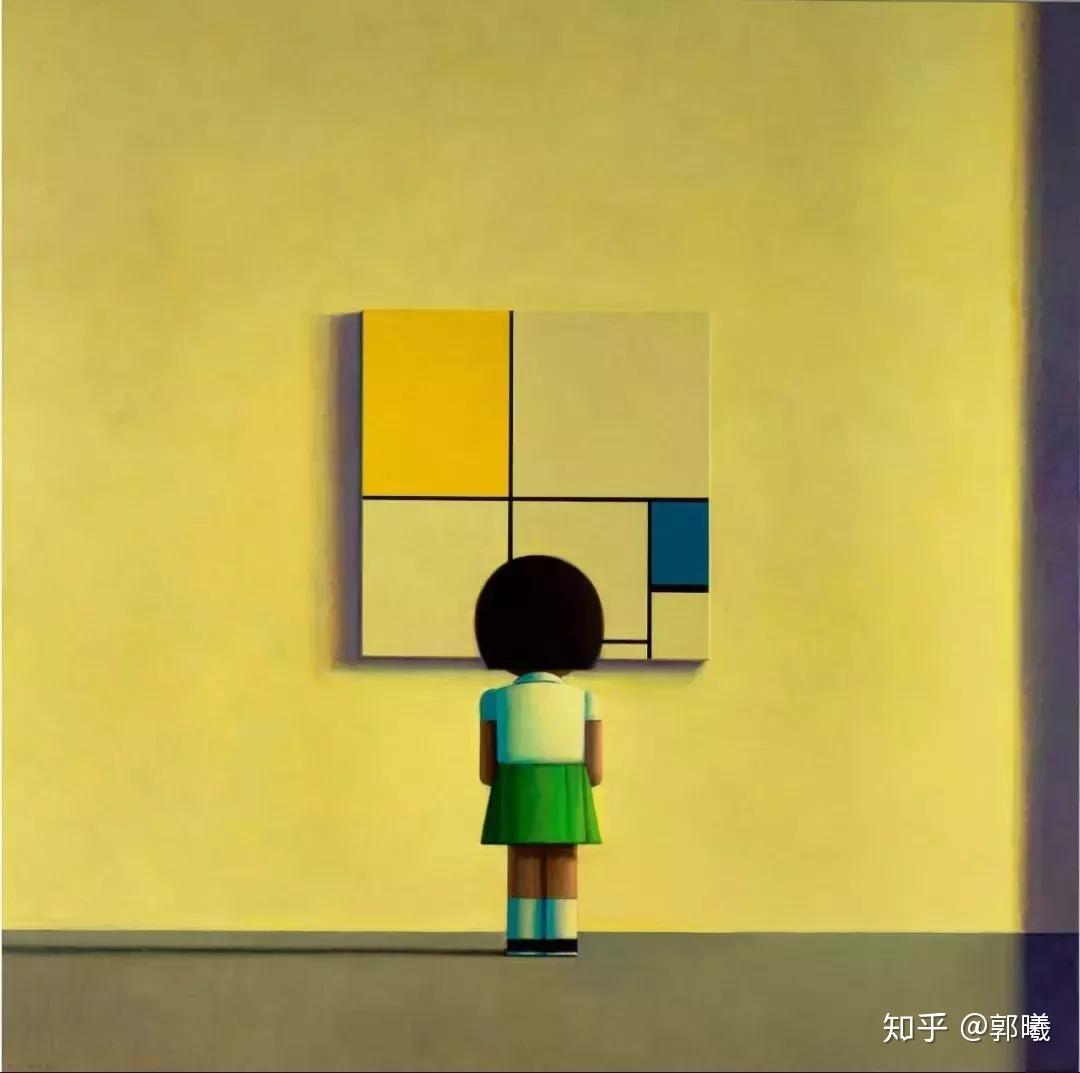

《齐白石知道蒙德里安》 《齐白石知道蒙德里安》

2010年,该幅作品在北京保利5周年秋拍上,以创个人纪录的2912万人民币成交。

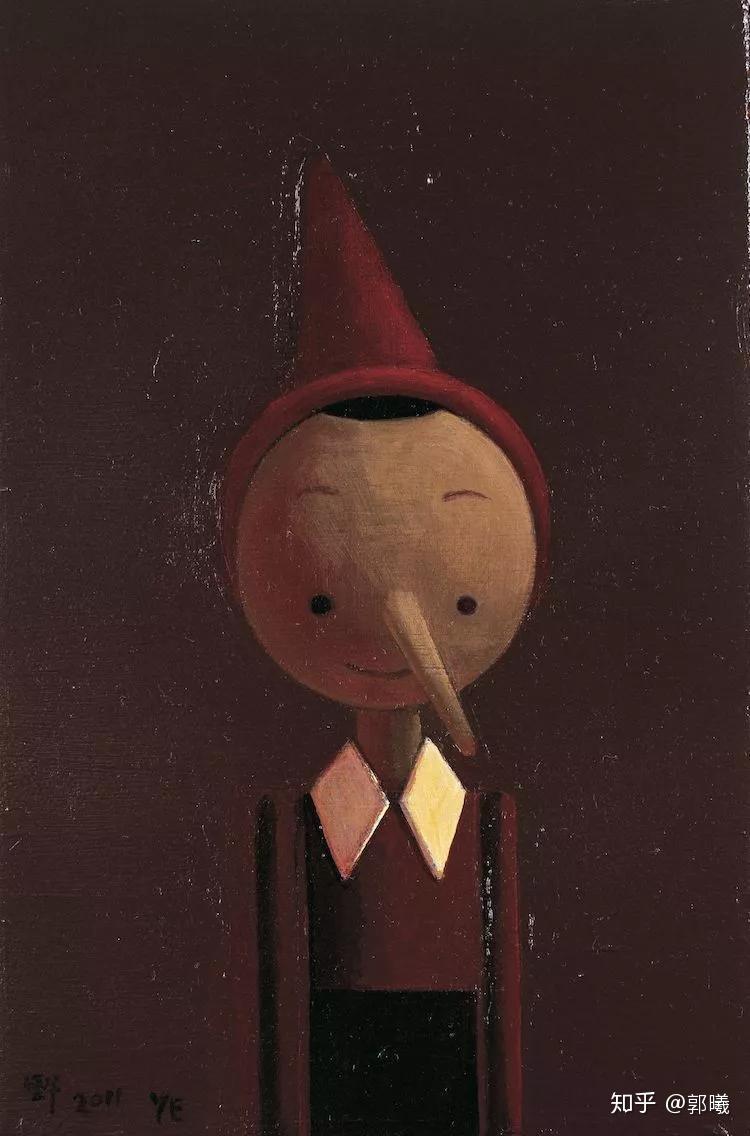

刘野作品《匹诺曹》 刘野作品《匹诺曹》这位“可盐可甜”的艺术家 就是刘野

刘野 中国当代著名艺术家 1964 年生于北京 1986 年考进中央美术学院壁画系 1994 年毕业于柏林艺术学院造型艺术系

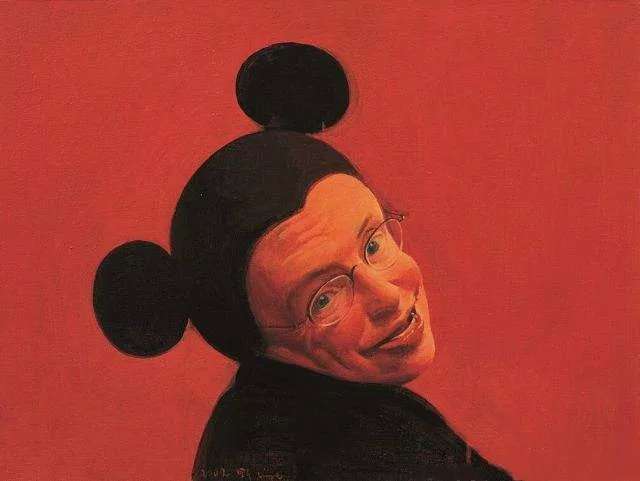

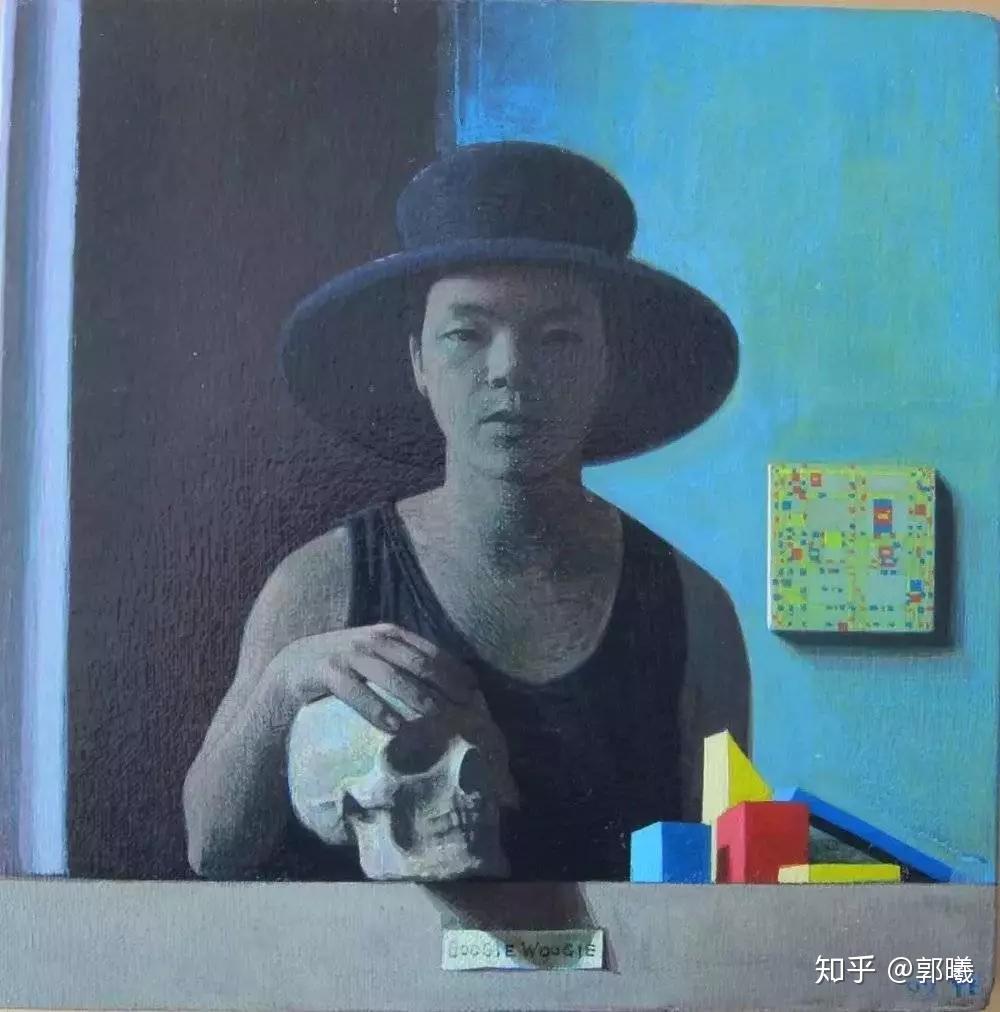

《自画像》

刘野曾坦言:“每一幅作品都是我的自画像”

▼起始 1964年,刘野出生在北京的一户知识分子家庭。父亲是儿童文学作家,母亲是高中语文老师。 在那个阅读资源匮乏的年代,刘野被《安徒生童话》《宝葫芦的秘密》《普希金童话诗》中奇幻的世界深深吸引了。书本对于他的影响,在后续的成长过程中,愈发显露。

1990年至1994年,刘野奔向了“奇幻”世界,向往的地方——柏林,开启了留学之旅。 在德五年,刘野做了各种尝试。他有意地在画中描绘了一个场景,这种明确的剧场感、或由明确情节推动的叙事性,使其创作往前推进一步。

刘野作品《失去平衡》

早期,他曾受雷内·马格里特等人的超现实主义影响,镜子、颠倒的人、难以捉摸的非人符号频频出现在画作中。

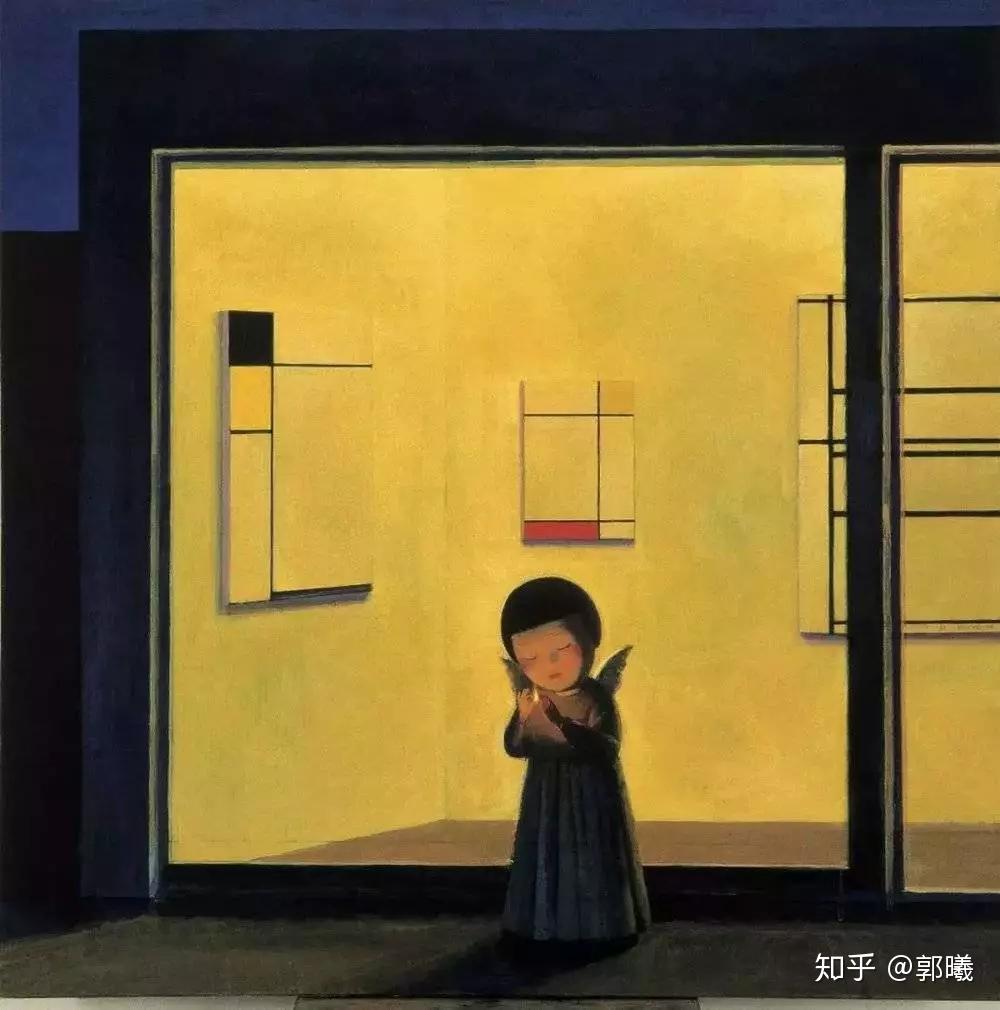

1992年,刘野开始将蒙德里安元素纳入作品中。

《卖火柴的小女孩》

“平面构成的图案,竟然可以产生对话性;并且,这种对话更超越日常,具备精神沟通的一切可能。”

Mondrian in the Morning, 2000 经过种种尝试后,他找到了真正喜欢的方向——文艺复兴早期,那些比较平衡的、安静的作品。

“我跟自己说,画一张自己真想好好画的,别的都不管了。画了第一张,就马上卖出去了;又画了一张,就参加了一个展览。”刘野说。 1992年在德国留学期间,他的作品被Taube画廊的老板收藏,并成为画廊的合作艺术家。

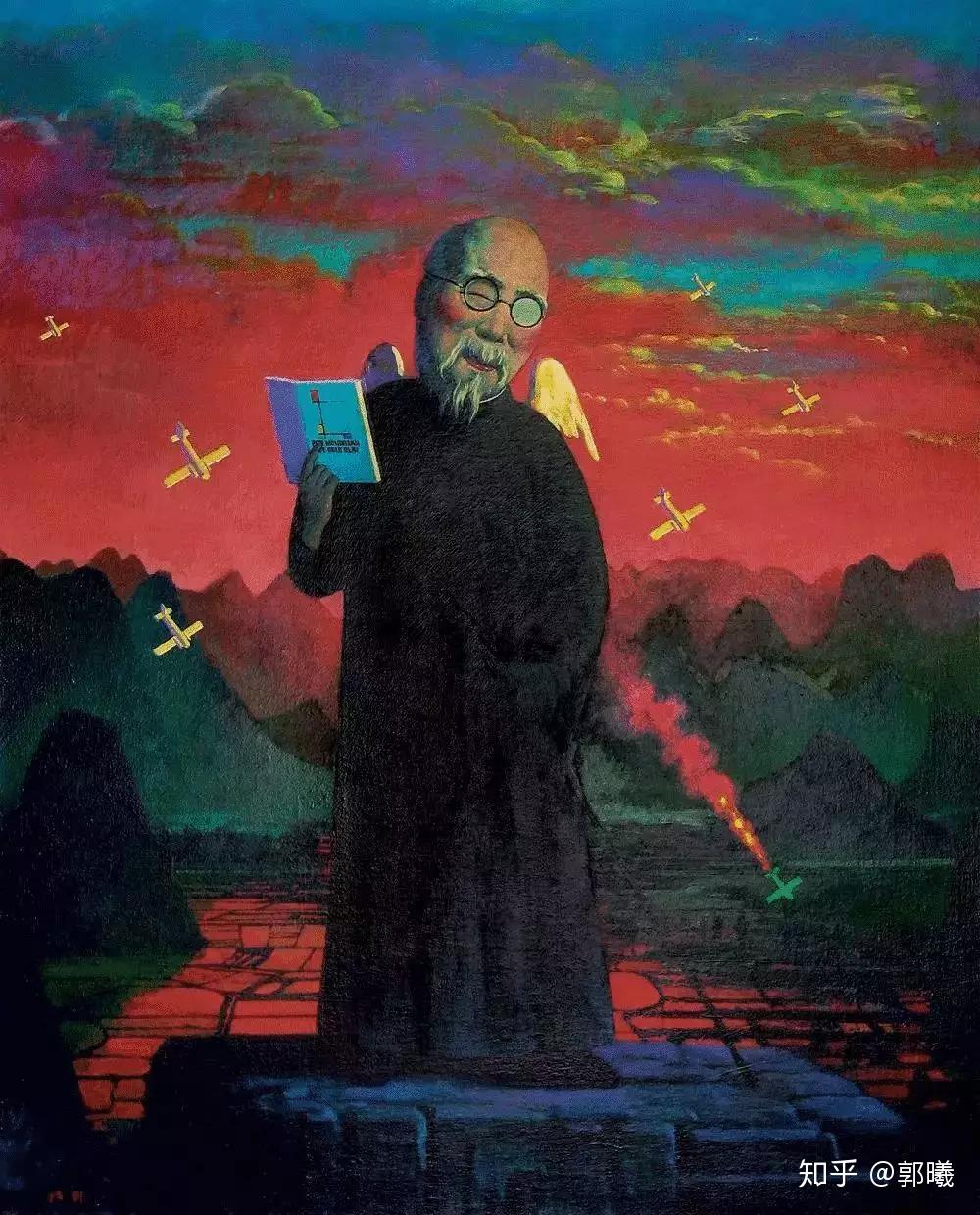

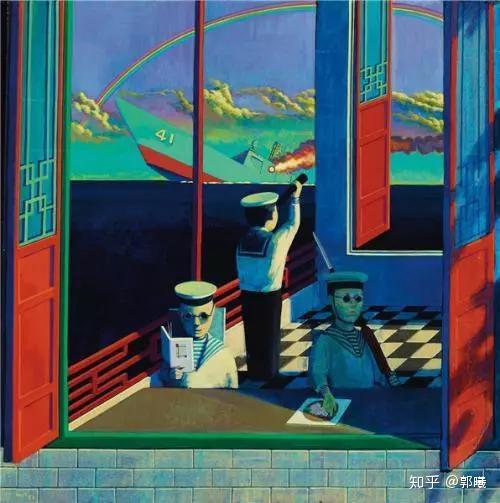

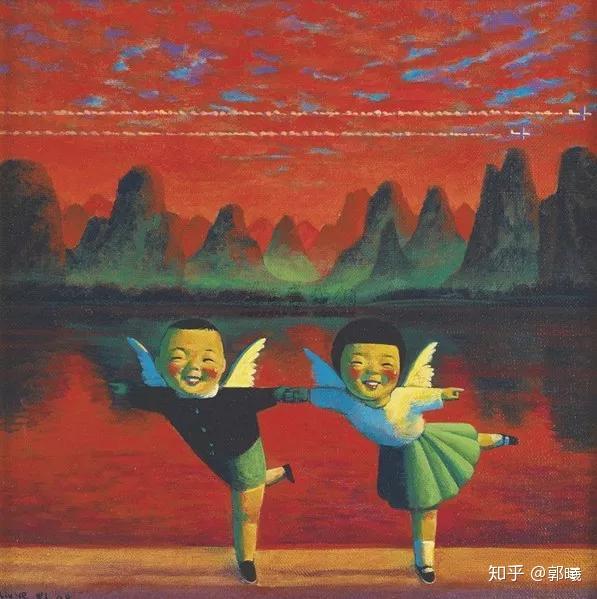

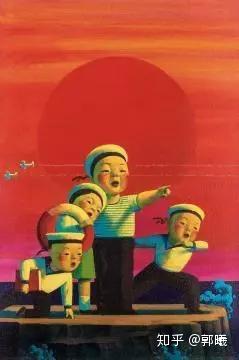

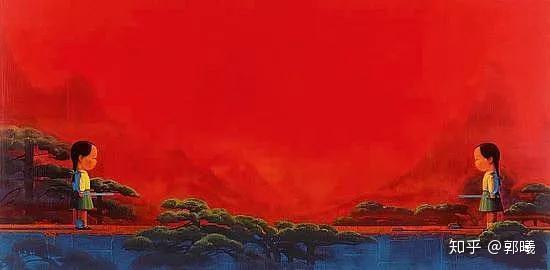

▼刘野和他的“红” 1994年回国后,刘野的创作风格和题材都做了相应转换。合唱团、舰队和水手男孩走进了他的画里。大面积的红色引人注目。

《Angels in Flight》,布面油画,1998年作

“我成长于一个被红色所覆盖的世界。红太阳、红旗、红领巾;而青松翠柏、向日葵也经常是红色象征的衬托。小时候,我并不知道这些东西所象征的意义。”

《朝阳》,60×40cm ,布面油画, 1999 《朝阳》,60×40cm ,布面油画, 1999

“对我来讲,它是一种想当然的颜色,是我儿童时期的视觉经验,更多的是怀旧。因为画红太阳更多的是使我想起在幼儿园的日子。”

《剑》以4268万港币刷新了刘野的单件拍卖纪录

《诗人》

1995年,与中国当代艺术拍卖市场关系紧密的吴尔鹿主持的画廊“明经第”开始独家代理刘野的画作。上世纪90年代,刘野的作品就在香港的佳士得拍场上拍出过23万港币的价格。

▼刘野笔下的名人 2000年后,刘野开始以各种他喜爱的文化形象为主题进行创作。罗密欧、邓丽君、张爱玲、阮玲玉、匹诺曹、米菲等符号反复出现在作品中。

《张曼玉》,布面油画

《阮玲玉》,布面油画

这一阶段,他摘去了引发联想的红色符号,转向尝试更柔和的、低饱和度的颜色。画中人的表情更自然、更接近现实。

刘野作品《莫扎特》 刘野作品《莫扎特》

《邓丽君》,布面油画

如噙泪的阮玲玉、瞭望的张曼玉、环抱双臂闭目凝思的少女等。

《周璇》,布面油画 《周璇》,布面油画

《张爱玲》,布面油画

那些原本显而易见的剧场感逐步消失了,画中主体往往占据视觉中心点,刘野仅以纯色来填充背景。

《 凯瑟琳·德纳芙》 60x45cm 布面丙烯 2012 私人收藏 《 凯瑟琳·德纳芙》 60x45cm 布面丙烯 2012 私人收藏

值得一提的是,卡通绘画的表现形式,被保留下来。

《 匹诺曹》 30×20cm 布面油画 2011,私人收藏

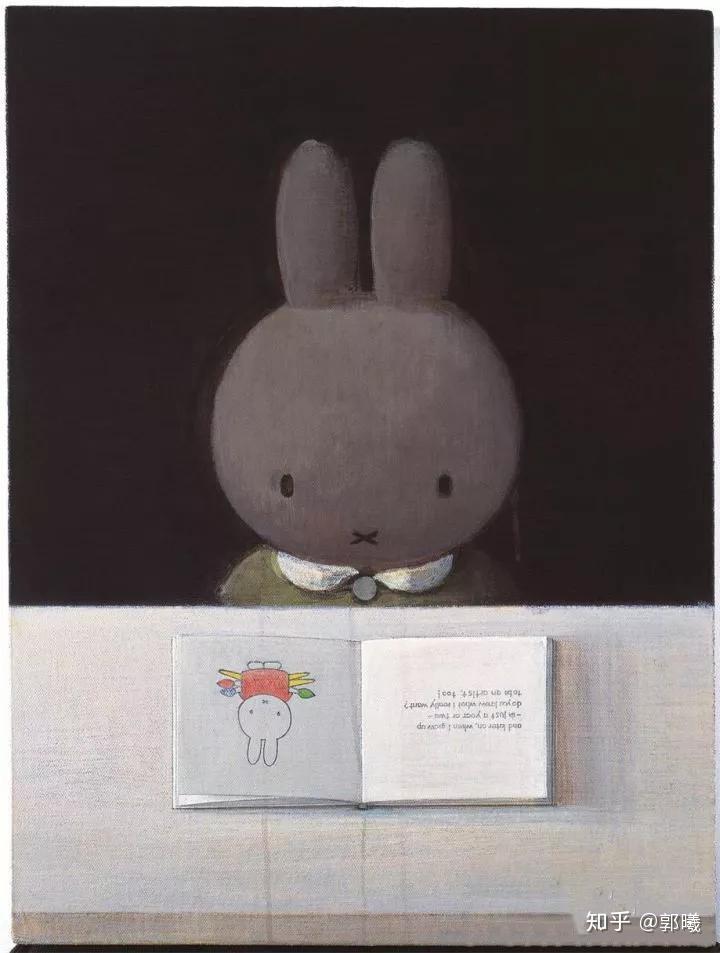

《米菲要成为艺术家》,2006年作

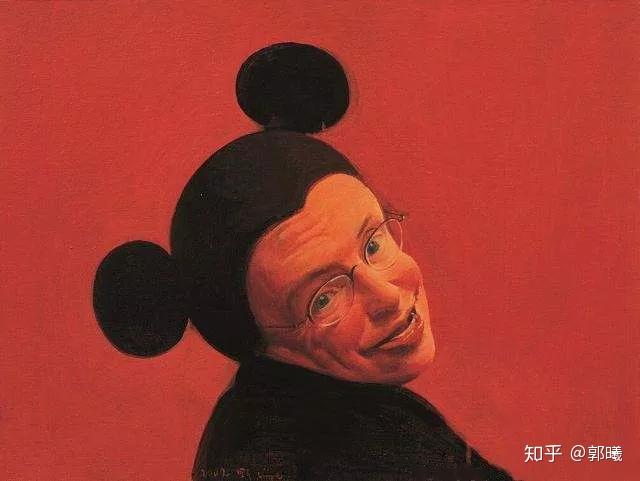

霍金老鼠,2002年作

2005年,刘野的作品第一次破百万——《温柔地杀我》在保利上海春秋艺术品拍卖上以121万的价格落槌。

《温柔地杀我》,2002年

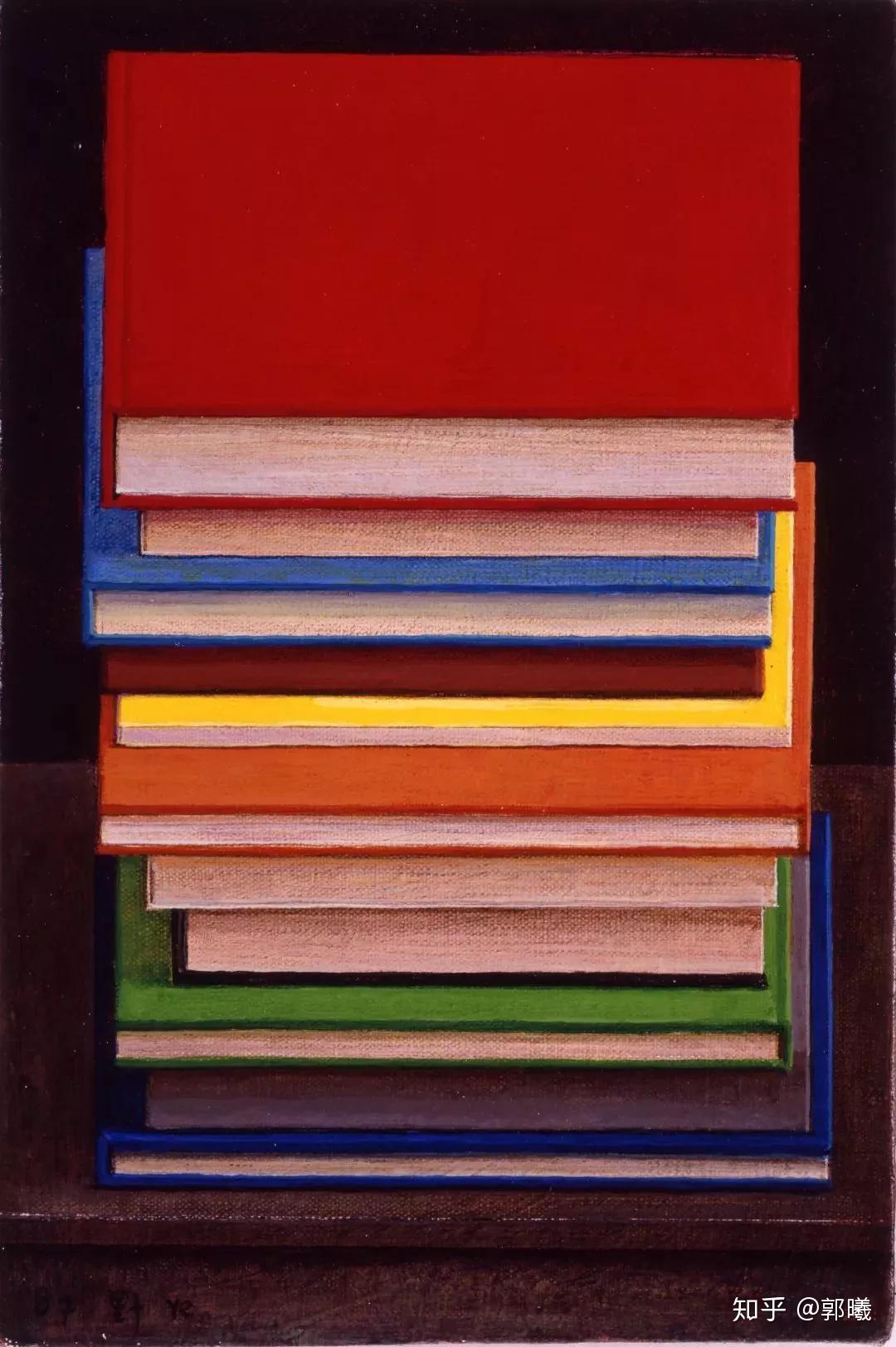

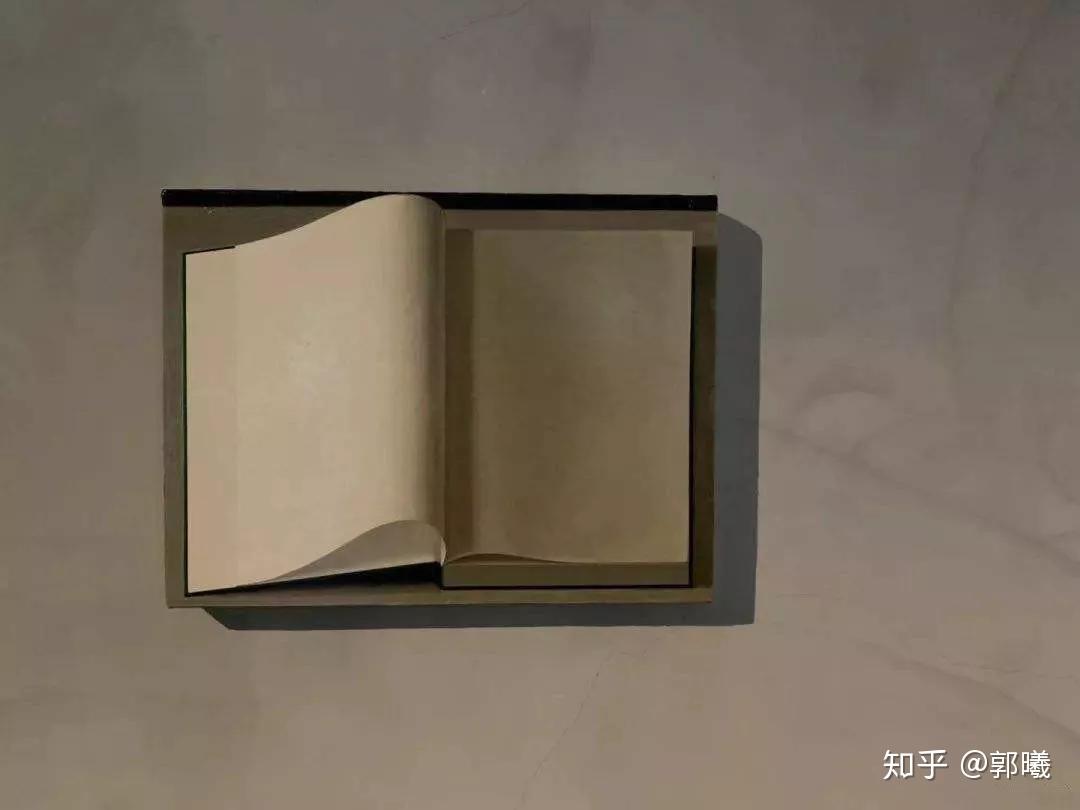

▼刘野的“书籍系列” 2015年初,在尤伦斯当代艺术中心举办的“2015年作为理由”中,刘野首次带来“书”系列。

这些书以一种更写实的方式出现在画面中。刘野表示,他想画的并非书本身,他感兴趣的是画面结构中微妙的关系,如画面本与长方形书本的关系、书与书之间的关系等。

《书上书》 30x20cm 丙烯 2007 私人收藏

刘野曾说,他是“古典主义者”,这些“书籍”可作证他的艺术情怀:鲜明的写实色彩,笔触细腻,有饱满的光泽度。

刘野笔下那些大头小身的人物 张着单纯的大眼 好像是理想国的发言者

幕布一开一合 讲述着新的故事

|