符巨谟

男,字云江

出生于海南儋州枫根村

现居广东惠州

写生中国全国委员会委员

中国油画写生俱乐部副主席

广东省美术家协会会员

《一石激起千层浪》油画

油画艺术中的东方诗性书写

王根

符巨谟油画作品以中国书画的哲学内核为基点,构建出充满东方智慧的绘画架构,实现了油画本体语言与文人写意精神的对话。这种艺术探索不仅是对传统油画技法的突破,更在媒介边界处开辟出具有东方美学特质的路径。

一、平面性空间的重构

符巨谟作品中强烈的平面化倾向,暗合了"咫尺千里"的空间智慧。他通过色块叠压与肌理对冲,在二维平面中构建起多维度的视觉韵律。稻草垛作品系列中,金黄色的块面并非简单模仿光影效果,而是以"积色法"层层堆砌出时间的厚度。大号画刀横扫形成的肌理褶皱,与细腻笔触勾勒的草木线条形成张力结构,这种"工写对照"的技法处理,恰似水墨画中泼墨与工笔的辩证统一,将西方表现主义的热烈转化为东方美学的含蓄涌动。

《渡船》油画》

二、书法性笔触的借鉴

艺术家将书法"屋漏痕""锥画沙"的笔意融入油彩介质,创造出独特的"书写性绘画语言"。在码头系列作品中,翻滚的色层并非对海浪的简单摹写,而是以提按顿挫的笔法完成气韵的视觉化呈现。油画刀侧锋皴擦形成的"飞白"效果,与狼毫勾线产生的"游丝描"互为表里,使画面产生金石碑拓般的苍润质感。这种跨媒介的语言转化,使西方油画获得中国书法"笔断意连"的时空连续性,在凝固的油彩中注入流动的时序感。

《麦浪滚滚》油画

三、美学的当代阐释

符巨谟作品中渗透的"风平浪静"美学特质,实则是道家"虚静"观的视觉诠释。他通过降低色彩明度对比、简化物象轮廓,营造出类似宋瓷"雨过天青"的澄明之境。在河面题材创作中,看似平静的水纹实则暗藏"十八描"的笔法嬗变,以微观笔触的丰富性对抗宏观图式的极简主义。这种"静中寓动"的审美范式,颠覆了西方风景画对视觉真实的执着,转而追求"外师造化,中得心源"的精神真实。

《池水清幽映古村》油画

四、技法体系的文化自觉

艺术家建立的独特技法系统,本质上是文化主体意识的觉醒。他将传统书画装裱中的"托裱"工艺转化为油画的肌理生成方式,使用扇形笔侧锋"扫"出的渐变效果,暗合水墨渍染的氤氲气象。这种对工具媒介的使用,超越了简单的形式嫁接,而是在材料物理特性中发掘东方美学的表达潜能。其教学实践中强调的"心手相应"理念,更是将艺术传承提升为文化基因的延续工程。

《停靠码头的渔船》油画

五、创造更多社会价值的使命与担当

符巨谟有一种助人为乐的精神,这种精神不仅体现对初学者的指导上,还体现在他对绘画艺术的传承和发展上。他深知绘画艺术的传承对于艺术界的重要性,因此他积极地将自己的经验和技巧传授给他人,体现了他作为一名艺术家的社会责任感和担当精神。符巨谟将艺术生命力注入社会价值创造的深层维度,展现出当代艺术家的精神觉醒与文化自觉。在艺术教育领域,符巨谟应聘到社会团体讲学,通过"技法解码-意象重构-个性转化"三阶教学法,将传统程式转化为可传承的知识体系。这种将个人修为升华为公共价值的艺术实践,重新诠释了"艺以载道"的现代内涵。

符巨谟的创作实践表明油画可以脱离欧洲中心主义的叙事框架,与中国传统文化基因发生深度化合,便能生长出具有独立美学价值的艺术形态。他的作品既是色彩构筑的视觉诗篇,更是文化根脉的当代生长点,在油彩与宣纸的对话中,悄然改写着东西方艺术对话的语法规则,这种探索在跨文化语境中确立了东方审美的主体性价值。

作品欣赏

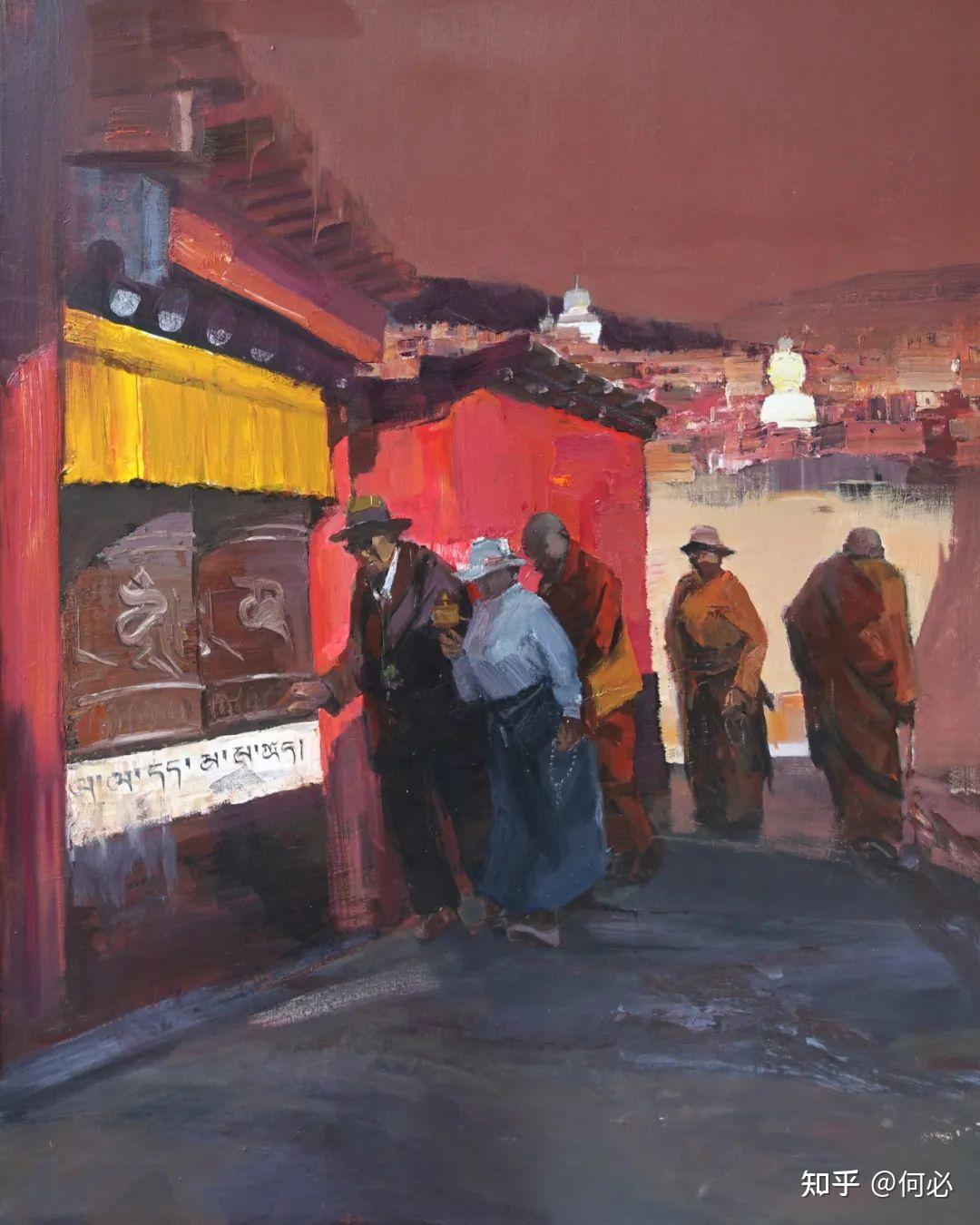

《转经》油画

《维修路面》油画

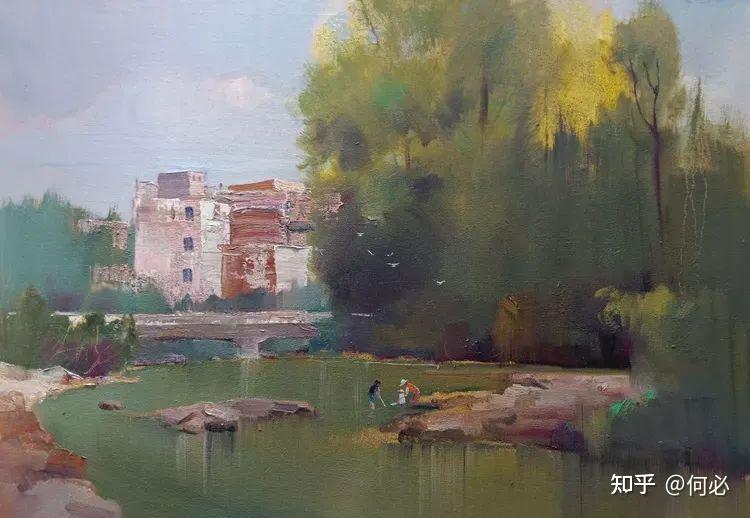

《池塘边的村庄》油画

《稻田草垛之一》油画

《稻田草垛之二》油画

《金黄稻田》油画

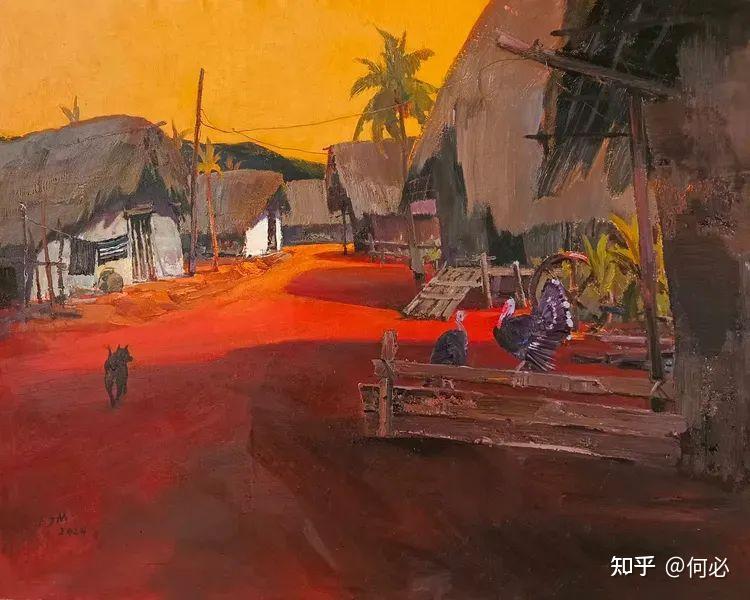

《红土地村落》油画

《炊烟》油画

《待收割的玉米地》油画

《小巷》油画

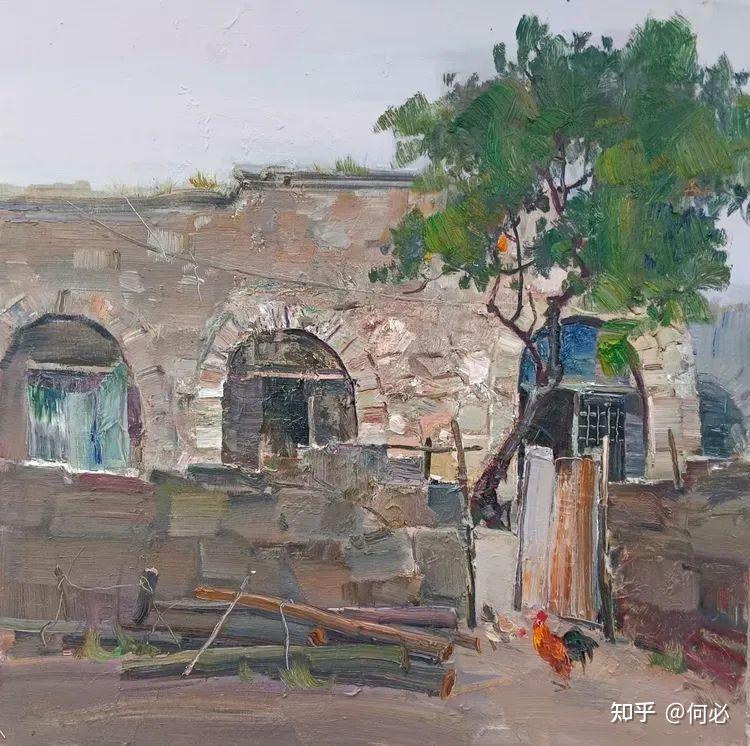

《陕北窑洞》油画

《高坡人家》油画

《老房子之一》油画

《老房子之二》油画

《春绿》油画

《静静的湖面》油画

《晚霞》油画

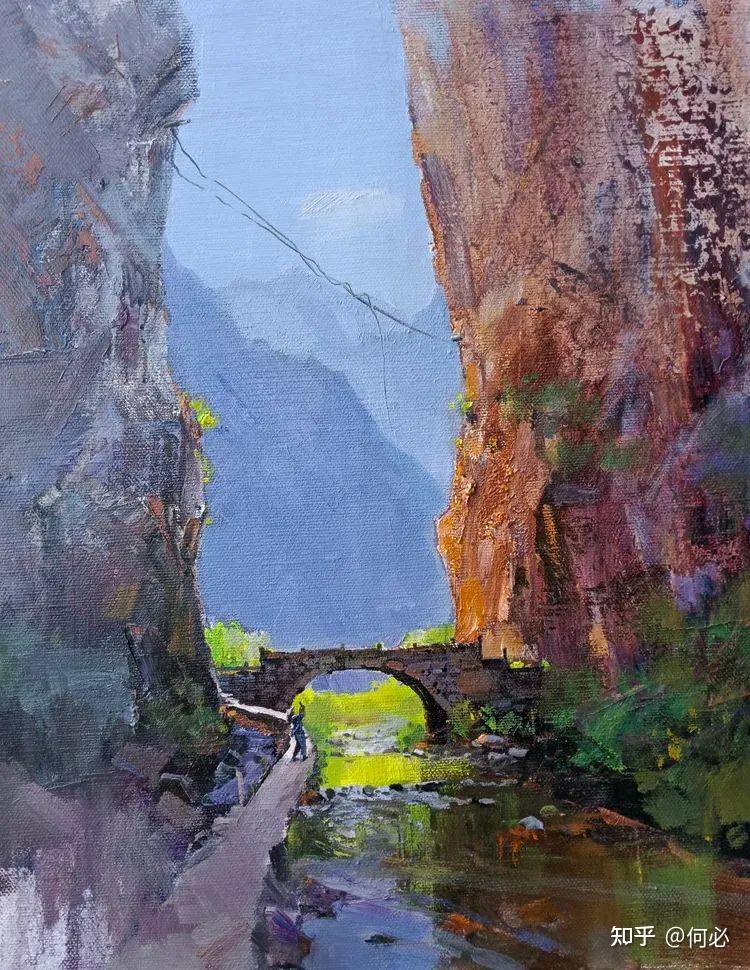

《拱桥》油画