千禧一代,用视觉再定义快乐魔法

马锐,

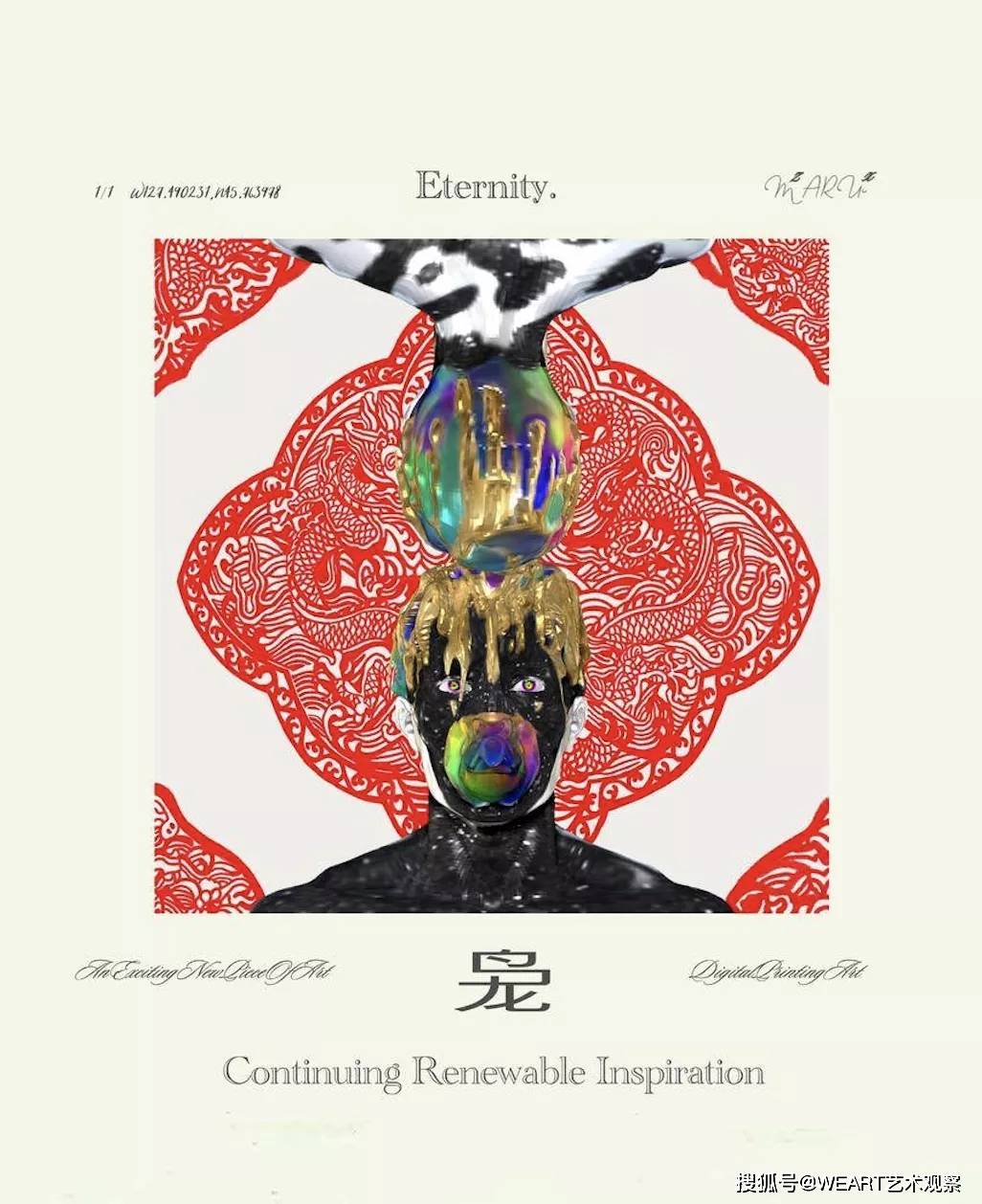

作为见证了潮流艺术轰烈的兴起过程的千禧一代,他深谙视觉图像在这个崭新时代蕴含的无穷冲击力。不同于大多数同龄人喜欢极力地使自己显得深沉,在他的作品中随处可见对复杂生活的幽默式艺术表达。多种多样入时的媒介运用,令人意想不到的图像重组,以及暗藏的个人符号,构成了他可以被称为理性主义的罗曼图解的语言体系。

他直言自己更愿意选择诙谐的方式去对待和消解图像背后的沉重,一种轻盈的心态使他的创作得以区别于传统艺术命题,拥有了平衡自我世界与艺术状态的魔法。

工作室里的马锐

01

“开放建构,理性生产”

“开放建构,理性生产”

艺术创造是一个令人害怕的命题,陷入“艺术”这种怪圈的人往往很难在其中把控真正的自我。情绪的表达与图像的呈现历来是一对困扰所有艺术工作者已久的相对范畴,马锐则巧妙的游走在这种被限定的自由之中。

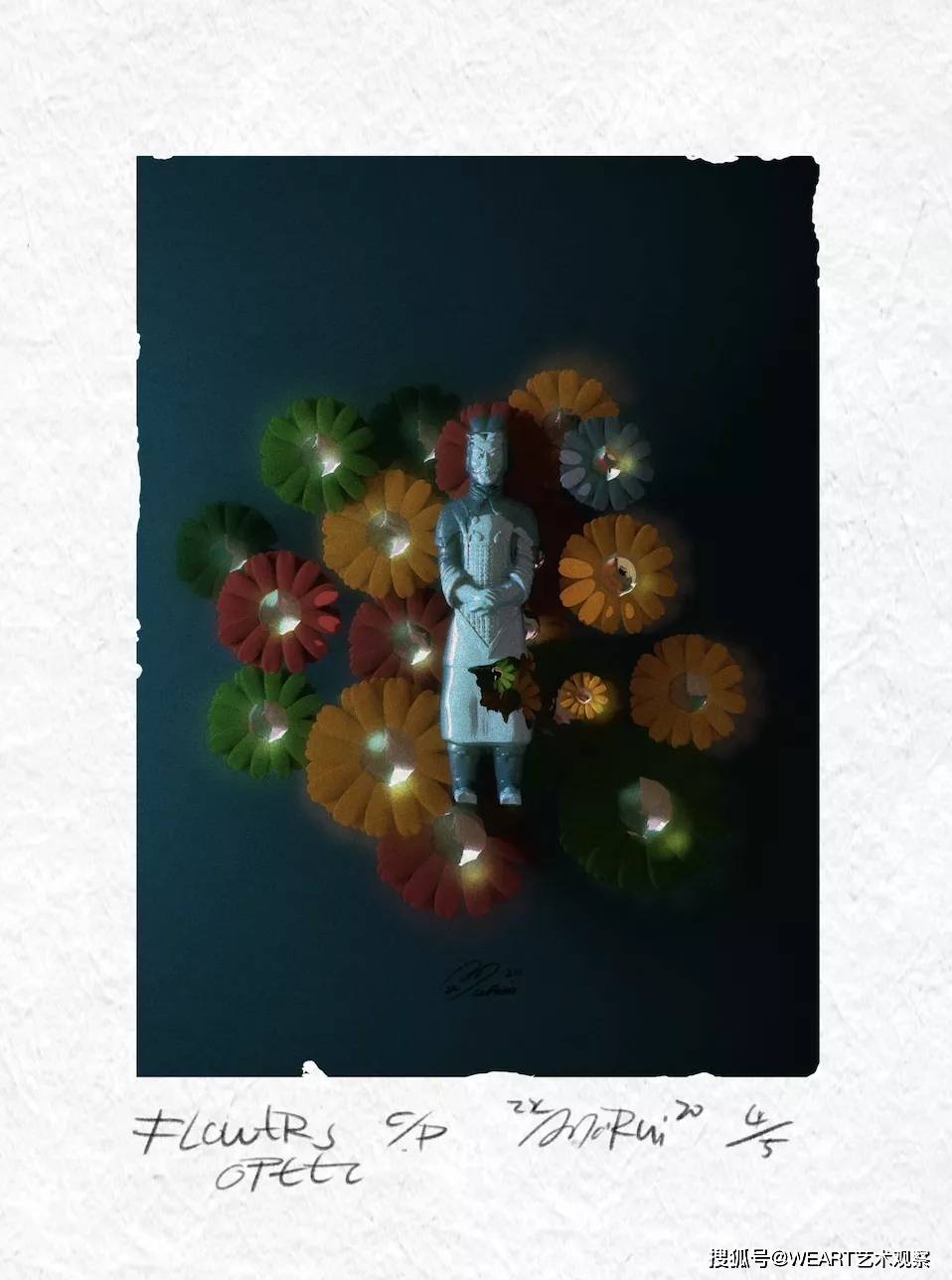

从平实的工作状态来说,他好似把自己当作接收站,所有被捕捉到的视觉元素经过接收站的过滤转换成生产线上的元件,再搭积木似的将它们切割重组,甚至不惮于用一种工匠思维规矩地建立新生作品的模型。但奇妙的变化往往会在它们重新出现在观众视觉中产生,经由再次构造的图像被带到了一种灰色地带,形象原本所具有的“相”变得语义模糊,工业化的产物具有了借由艺术语境挪揄世俗生活的力量。

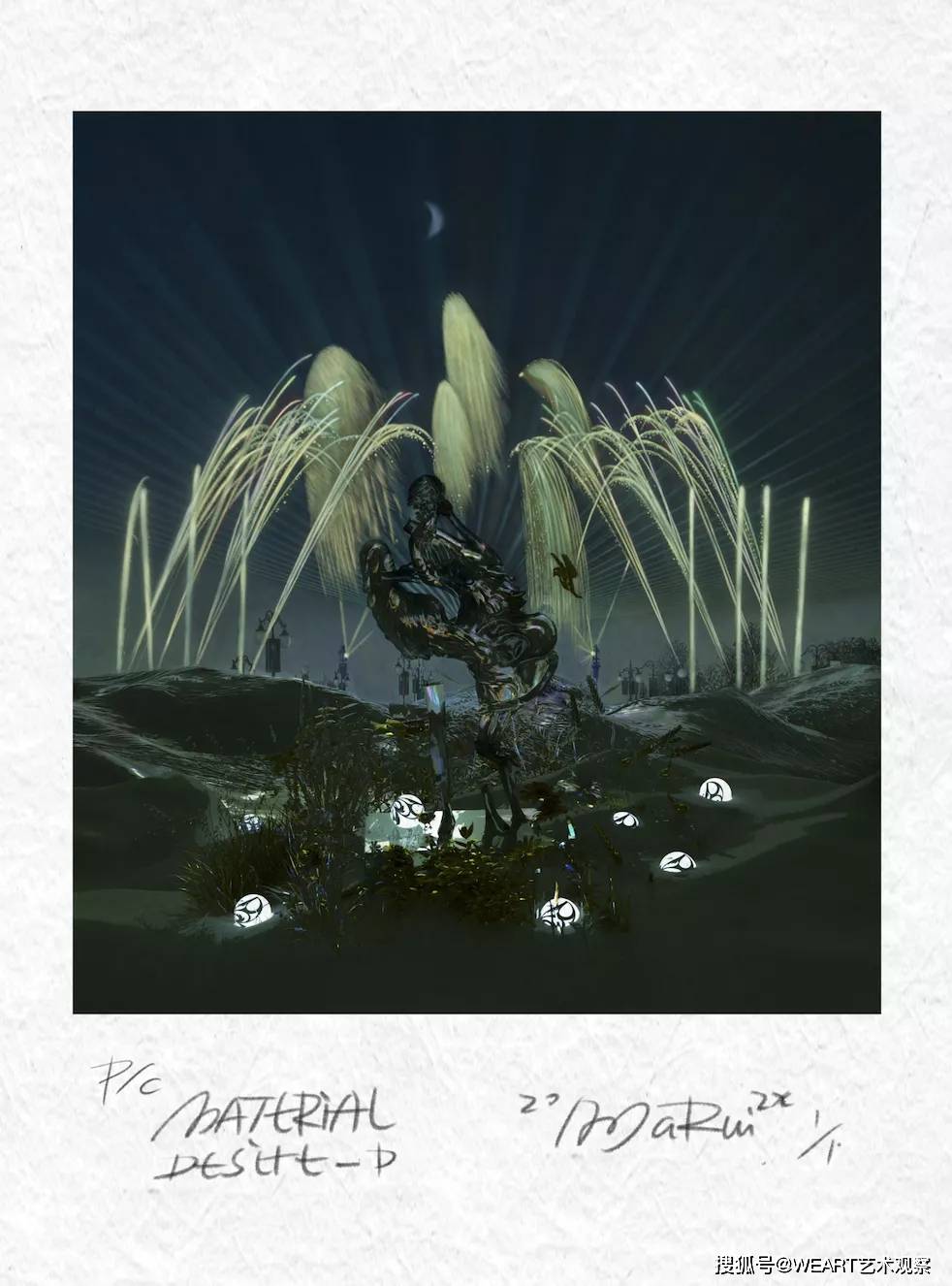

《为母则刚》,数码绘画

《THE NEW DAY》,数码绘画

《皮囊之下》,数码绘画

本科出身于版画系的经历让他习惯于严谨的制图模式和对平面化造型韵味的追求,而更加开放的北欧国际视觉艺术工作室则给他带来高度自由化的表达视野。从古典素描,制版到架上绘画,他磨砺出一种从传统中开花结果的天马行空,而敏感的时代嗅觉促使他最终完成这些传统媒介与时新的数字软件的融会贯通。

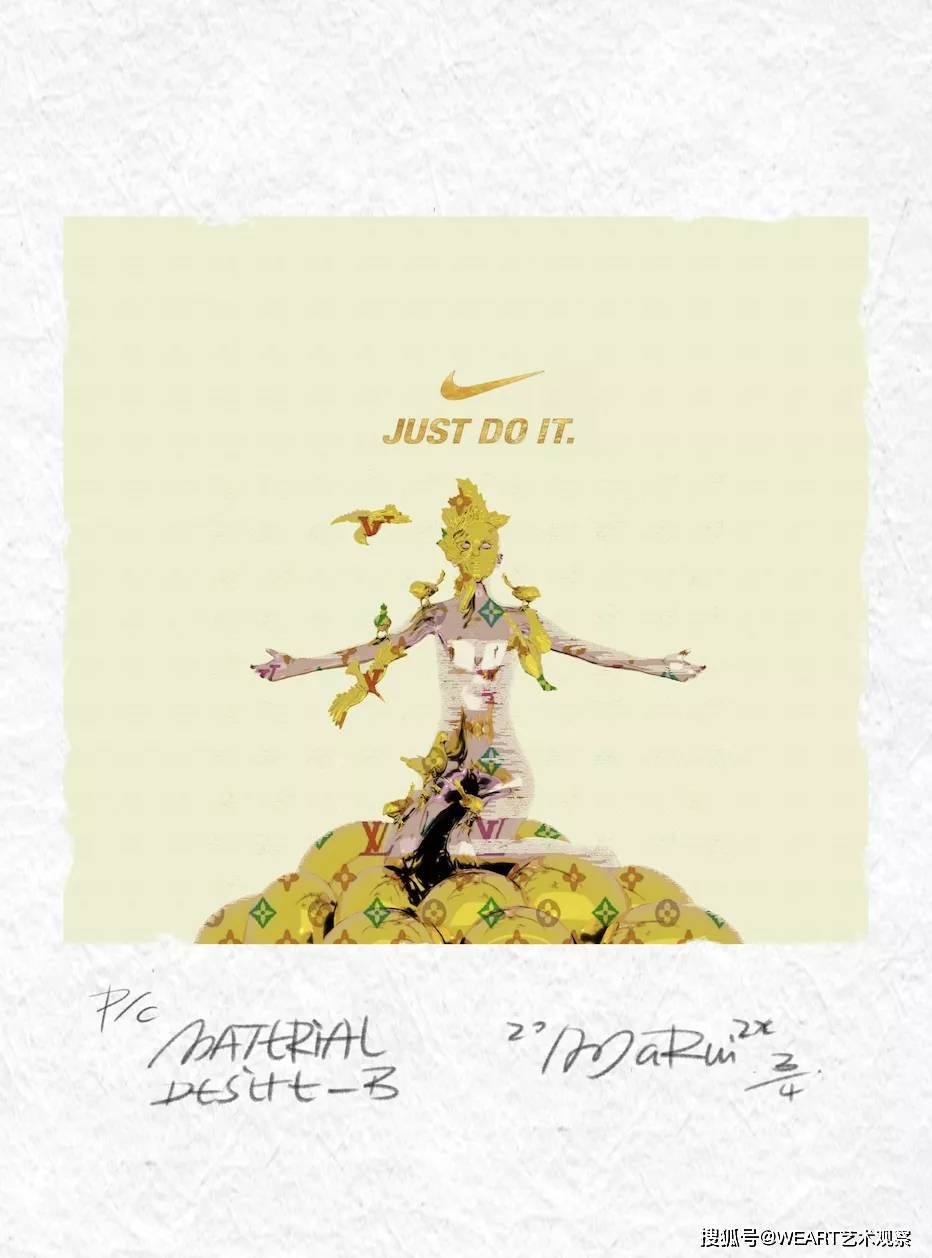

《物欲横流F-人马战士》,数码绘画

《射向自己的丘比特》,数码绘画

《物欲横流d-小天使》,数码绘画

02

“没有固定颜色的城堡,没有风格的艺术家”

“没有固定颜色的城堡,没有风格的艺术家”

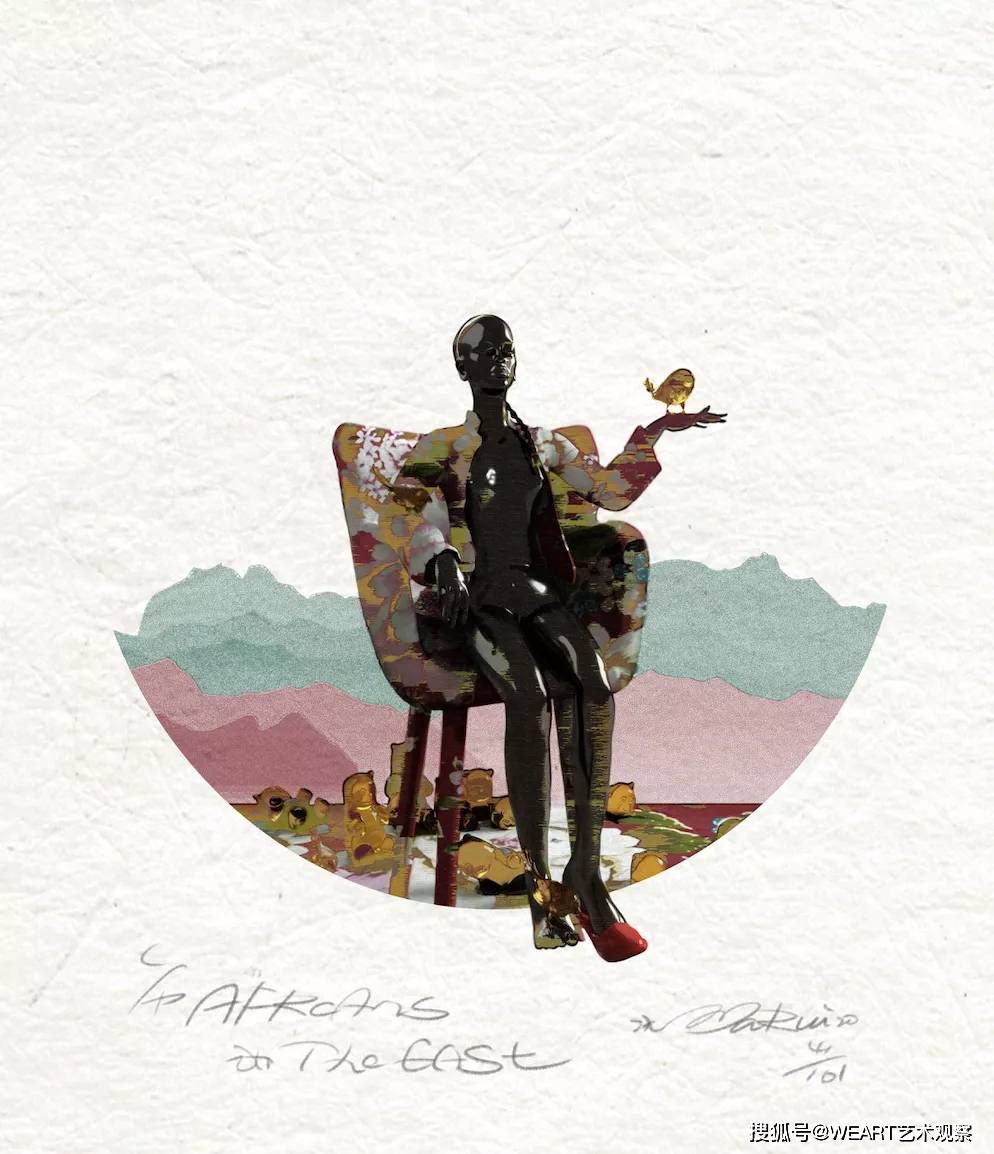

数码媒介的加入使得马锐在创作中拥有了更多的自由,平面所带来的边界也被取消,这极大地拓宽了他的作品中可运用的空间。如果把他的艺术创作过程比作搭积木,他会按照需要选择分布于不同距离的积木去搭建期望的城堡形象,但不会定义城堡最终成形的属性。这赋予了他制造的视觉图像多维度延展的能力,附着在其中的观念有了可多角度被理解的方式。

《非洲人在东方》,数码绘画

《花开》,数码绘画

用马锐的话来说,他不是一个每天爱吃相同食物的人,在他不同时期的作品痕迹中,可以看出他避免自己落入固定的创作模式的努力。

《嘘!别被发现了!红领巾》,数码绘画

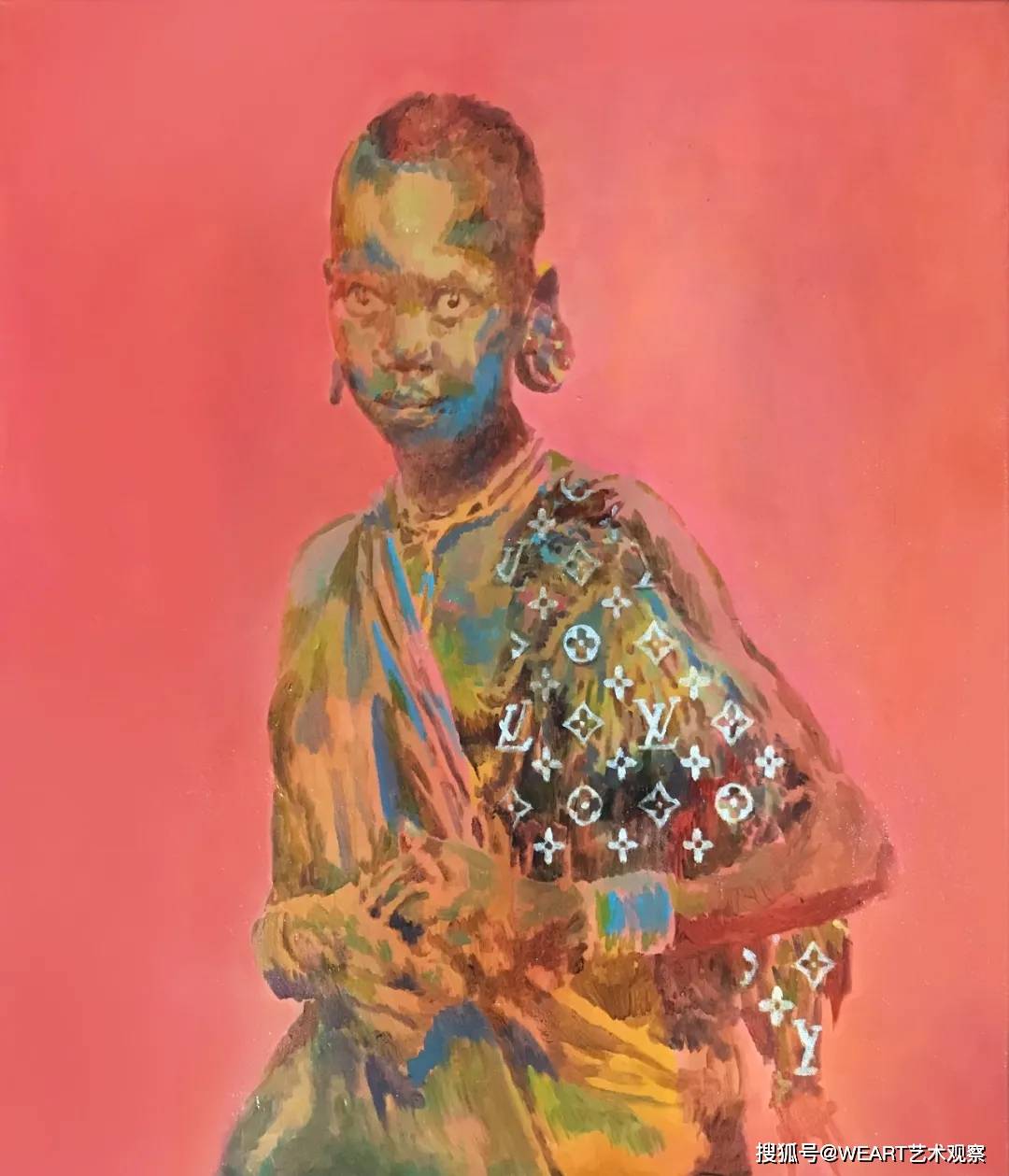

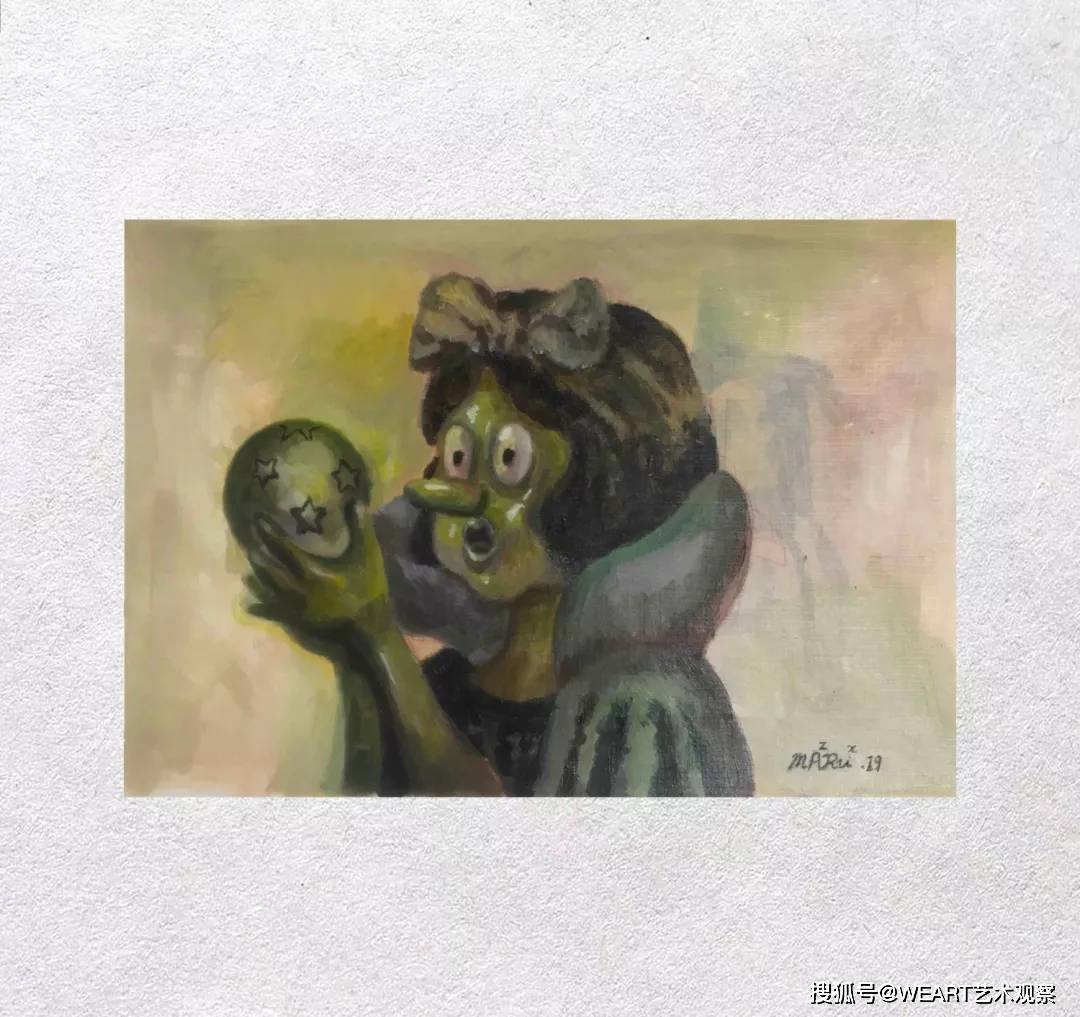

架上创作的时期,他开始探索重组图像语言的表达方式。学院训练中养成的对造型语言的把握,使得他对于形象的挪用得心应手,这一阶段中,他开始摸索用玩味的方式消解一些沉重的印象。

《抱鸡的男孩》,架上绘画

《寻找四星球》,架上绘画

《a无名童话》,架上绘画

若如贡布里希言,其实真正的艺术史并不存在,那么所谓风格的流变也不能成立,存在的只是不同风格的艺术家。偏爱于幽默的马锐对此心领神会,他看似遵循了很多经验的同时,实际上却也在把这些“流派的印象”打碎融合,加入忠于自己内心的个人情感符号,力图创造出一种使得大众无法第一时间提取画面有效定义信息的距离感。

这样做的最大好处是规避了无法给予“距离感”与“新鲜感”的直白诉说,而在这之上,他更不愿自己的作品再为世界添一份沉重,所以幽默的娓娓道来,成为他放弃了风格式创作后的首选。

《物欲横流b》,数码绘画

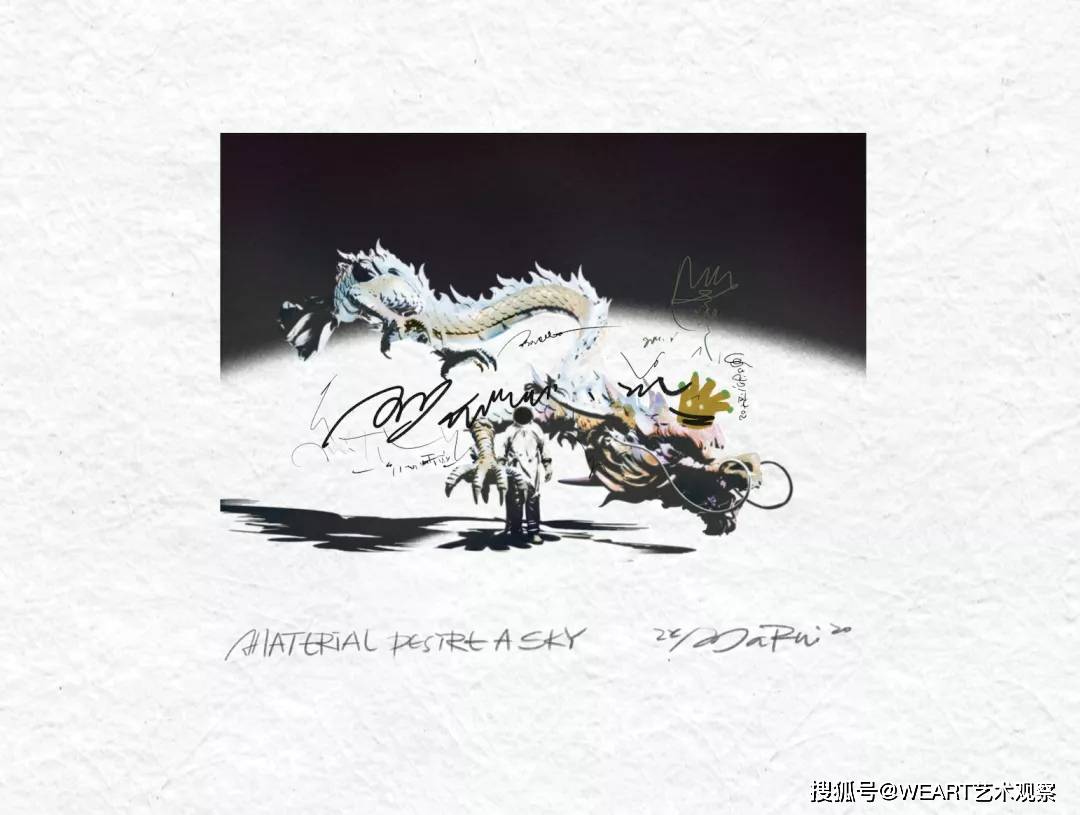

《物欲横流T——一片天空》,数码绘画

03

“快乐的道路是永无止境的”

“快乐的道路是永无止境的”

马锐作为创作者的视野是多种多样的,他并不把自己局限在单一的立场中,同时数码绘画也赋予了他不断转换作品衍生模式的方式。但他始终力求创作的是 “无愧于心”的作品,因而他选择了更为贴合自己内心和成长经历的,同代人集体记忆中的许多元素进行再创作。

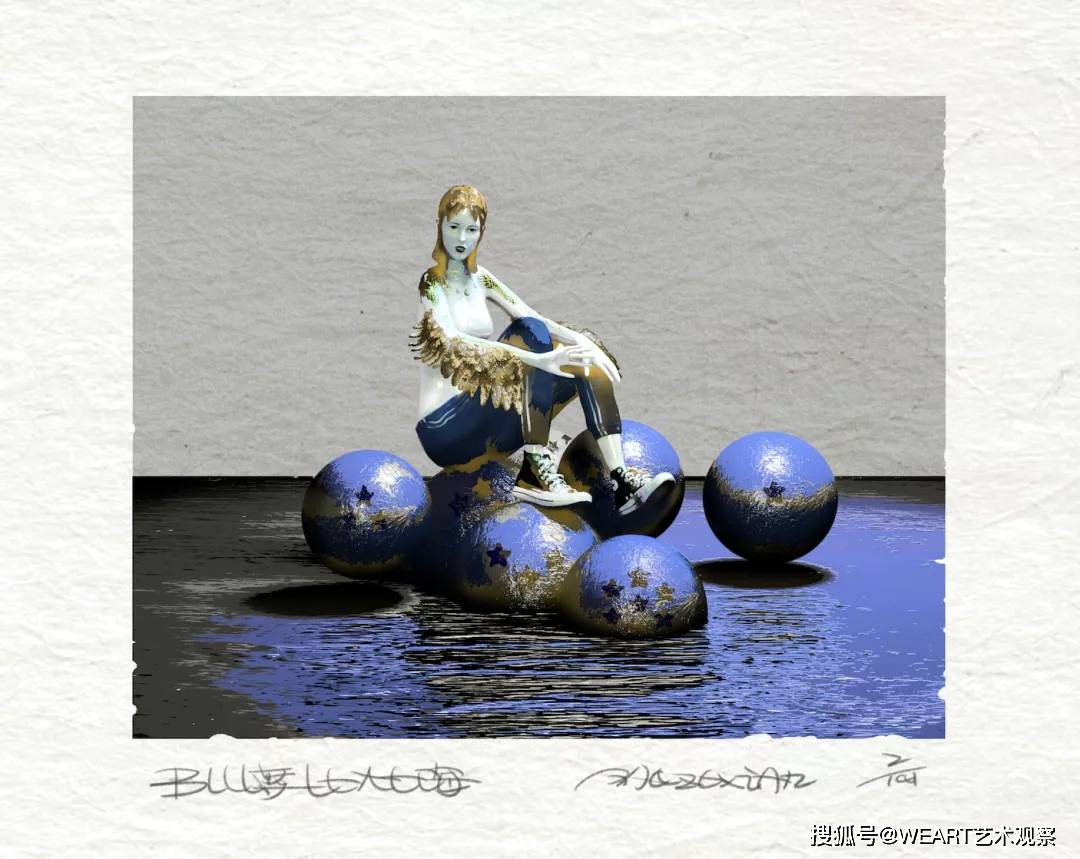

《龙珠物语》,数码绘画

《俄尔普斯情结b》,数码绘画

自潮流艺术和卡通一代开始,一股强势的图像模式年轻化新风逐渐席卷当代艺术界。我们尚未能够以历史背景的角度给这段变化进程下确切的人文定义,但不可忽视的是,在日益成熟的商业化社会中,观念更为单纯、表达更为直接,为大众提供情感满足的平面化视觉图像成为了审美的新趋势。在这种新生语境中,越来越多像马锐一样的年轻人开始放弃上一辈艺术传统中的宏观批判和沉重命题,他们正在用着挪揄、转换、暗喻、切割的方式走出一条新的艺术道路。

《别让我的心里充满忧伤》,数码绘画

《无题2019》,数码绘画

但更值得我们欣喜的是,这些新的实践也证明了,艺术也能够以一种更纯粹的方式通向快乐,这也许可以被称之为独属于图像的时代魔法吧。

04

马锐Q&A

马锐Q&A

Q

你在创作中表达了很多你对于现代社会的潮流文化,科技进步带来的问题的思考和探索,你觉得在你作品中的最主要的观念是怎么样的?

马锐:我把我的艺术创作过程比作搭积木,我会选择距离我最近的积木去搭建我期望的城堡形象,但我不会定义城堡是属于红皇后或是白皇后。我工作的意义在于重新组织视觉,而非挑逗人们的意识形态,去营造个人的天堂。

Q

你的作品加入了很多现代艺术媒介,数码软件对最终画面的影响非常大,对于你来说,数码绘画手段加入对你最大的意义是什么,它们的存在如何与你个人的表达方式融合?

马锐:数码技术的加入最大意义是使我获得了一种新的观察方式,一种偏向理性甚至工艺的观察方式,区别于学院所学用“以往经验去得出结果”的观察方式,这种方式使我的画面更为“真实”。我从未担忧过不同创作形式、介质与个人融合的问题,因为时间与不断地工作会帮助我解决。

Q

你的作品感觉会带有很多年轻化的符号和个人情感印记,似乎模糊了某些在画面中出现的元素原本的意义,为什么进行这样一种玩味的转换,或者说隐喻?

马锐:我希望我的作品是有一些“距离感”,有一些“新鲜感”的。年轻化的符号和个人感情印记都是我“忠于内心”的产物,我不认为这种产物在世界上是独一无二的,直白的诉说无法获得我想要的“距离感”与“新鲜感”。同时我不愿我的作品是再为世界添一份沉重而存在的,所以幽默的娓娓道来对于我来讲是一种很好的创作方式。

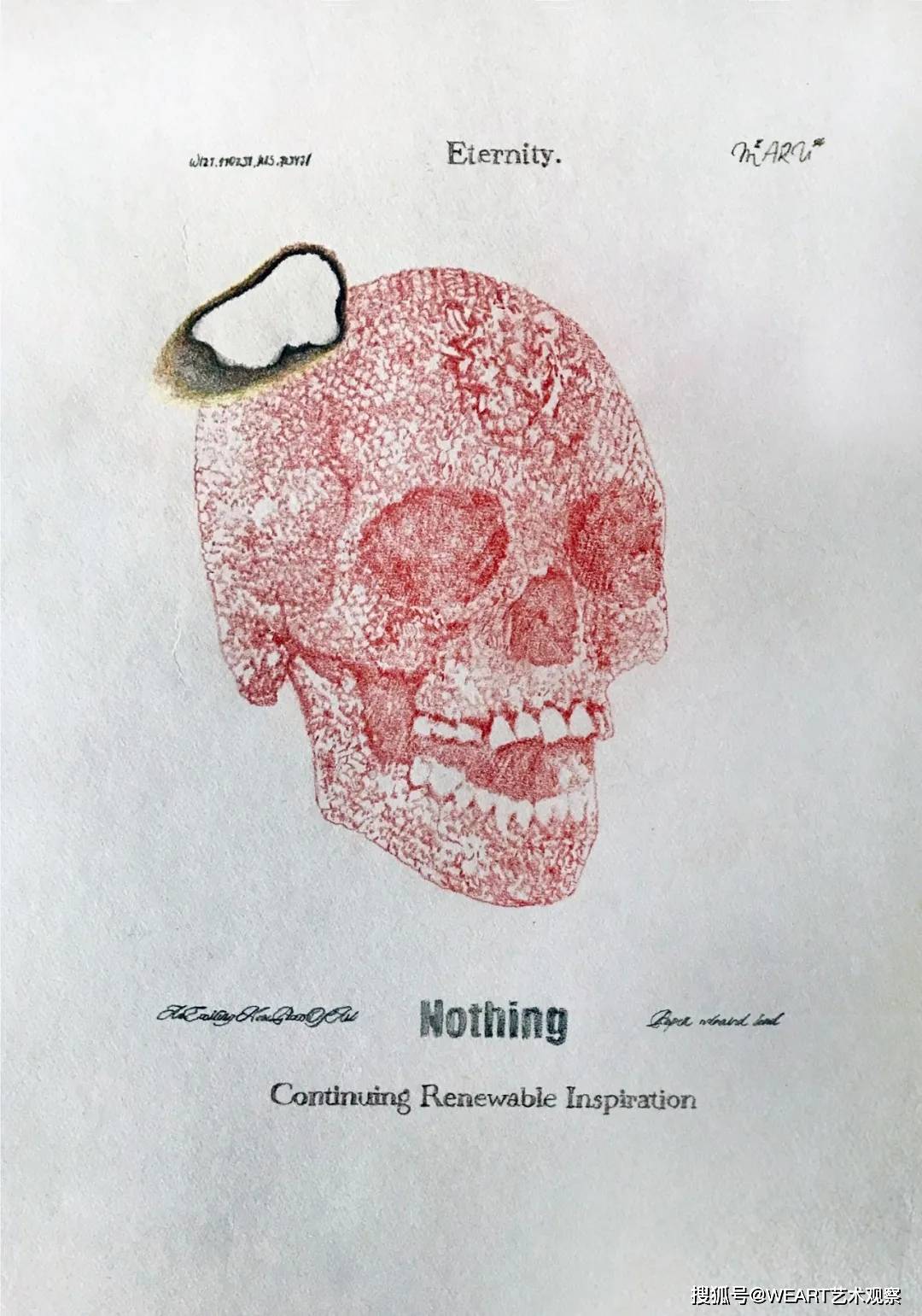

《NOTHING》系列,架上绘画

Q

有没有哪一个艺术家对你的影响最深?在你的作品中有哪些体现?

马锐:对我来讲影响我的不是某位艺术家,而是某一类艺术家。他们具有过度性,例如德加、德尔沃、杜不菲、我的老师王彤,他们不会很偏激,但又不会安稳。同时我对丰塔纳、谢德庆、波洛克这类艺术家又非常向往,这种向往就像我对恐怖片的向往一样,但至今我从未看完过任何一部恐怖片。这种“折中”的喜好方式决定了我作品的“保守性”。

《鸟笼》系列,数码绘画

采访后记

在电子技术和人工智能大行其道的今天,马锐的跨领域创作恰恰证明了架上艺术并不会因此消亡。数码技术的加入使他获得了一种崭新的,偏向理性甚至工艺的观察方式,这种方式却使他的画面更具古典主义苦苦追求的“真实”。看来,这种具有观念与符号的双重性的真实,未来还将以玩世的面貌继续映照着客观世界的深层。