湃客:一条 2021-07-21 14:50

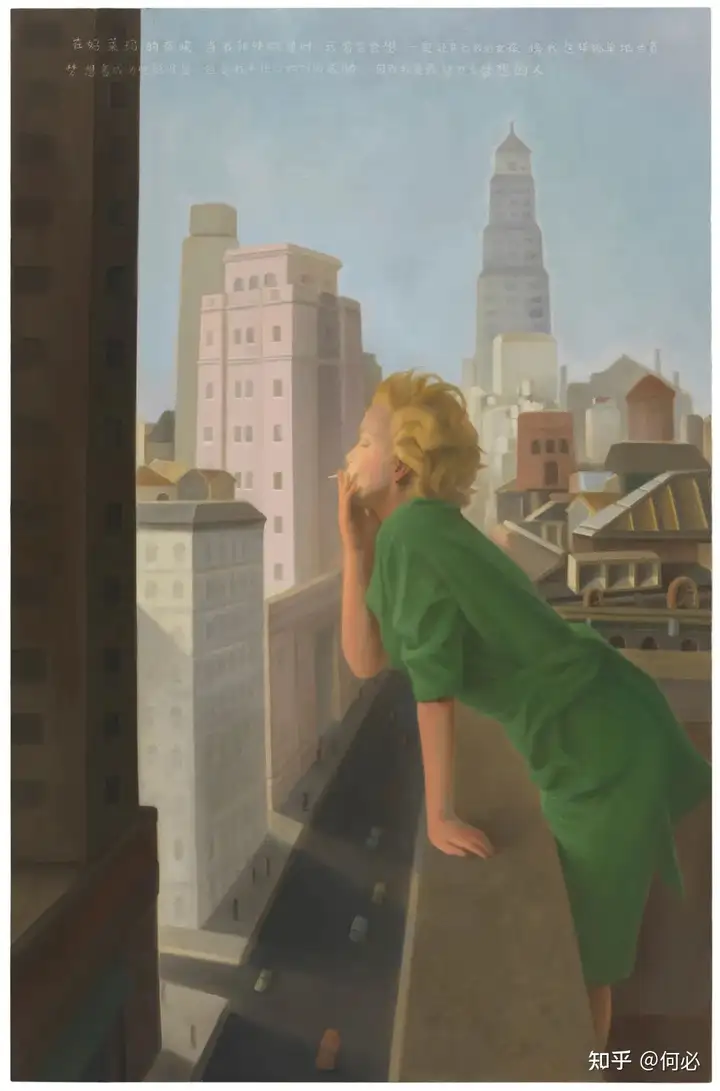

2021年夏天,陈可新作《包豪斯女孩》

正在上海展出,

收获了一众好评,

“复古与先锋,展现得淋漓尽致。”

摄影:杨灏

陈可,75后,

出生在四川小县城的一个普通家庭。

一路念完川美附中、本科及研究生,

接着“北漂”,做了一名职业艺术家。

她一直在画各种各样的女孩:

20岁,画了想象中的小女孩,

靠这个自己的分身,

安抚初到北京的焦虑与梦想;

30岁,她找到活得惊心动魄的艺术家弗里达,

由此开始关注真实的女性处境;

40岁,她把100多年前先锋的包豪斯女孩,

带回到当下,

激励所有为梦想奋斗的女性。

陈可《九层塔》2005

艺术家签名版画在售,点击图片选购

陈可《包豪斯女孩No.11》2021

艺术家签名海报在售,点击图片选购

同时,她的作品也在市场上炙手可热,

今年春季艺术拍卖最火热的“70后80后”板块,

陈可共有8件作品成交,拍卖总额位列第八,

是女性艺术家中排名最靠前的。

初夏,一条来到北京,

探访陈可的创作和生活。

撰文 叶荔 责编 陈子文

陈可接受一条专访

在工作室二楼换上一身蓝色工作服,陈可习惯性地先走向角落的手机旁,娴熟地把sim卡从智能机中取出,换入“老人手机”里。

这是她为了保证工作时不被外界打扰,对自己使的一记狠招——尽管这曾令她好几次在家长微信群里,被女儿的班主任疯狂@。

当外界安静下来,不过几十秒,她就进入了绘画的状态。下笔很肯定,稳稳地染上一层,退后审视画布上女孩的脸庞,不断重复,眼神里有光。

摄影:包梦琪

陈可今年43岁,一头短发,个子小小的,是利落、耐看的川妹子模样。

她出生在四川一个叫通江的小县城,父亲是美术老师,小时候耳濡目染。16岁,独自去重庆上了四川美术学院的附中,接着一路念了川美的本科、研究生。毕业后,很快在北京“出道”,踏入了当代艺术圈,成为了一名职业艺术家。

陈可《魔发丝》2005年作

艺术家签名版画在售,点击图片选购

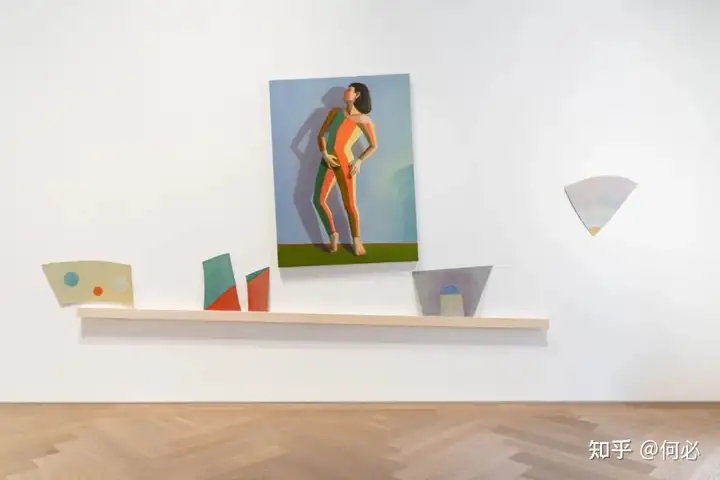

《包豪斯女孩》展览现场 2021

陈可的履历看着平淡,实际十多年来,口碑和市场一路爬升。尤其今年7月的新作《包豪斯女孩》一展出,让圈子里再次惊艳,口碑爆了。

稳定输出的基础上,她越画越好,沉淀下来的技术更多,人的状态也愈发沉稳谦逊。

“以前只知道艺术圈的时候,可能有一种不切实的自我膨胀和满足,有了孩子后,与社会接触的面变广了,也就更能从一个普通人的角度来看待自己。”

“艺术家的工作,跟其他所有工作一样,大家都是在做自己职责里的东西。”

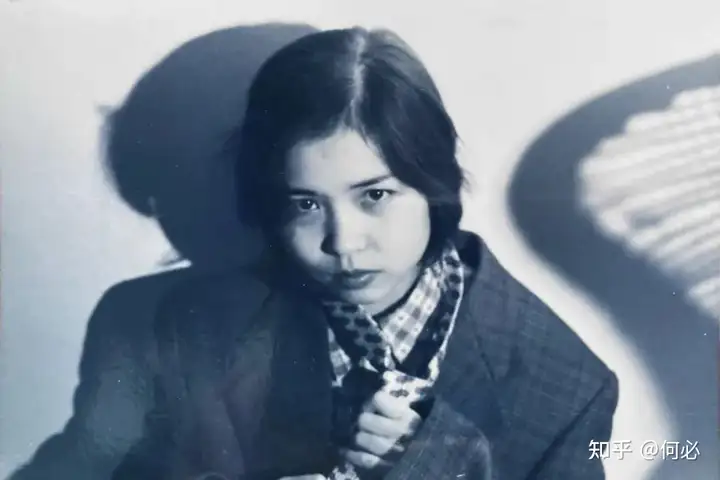

美院时期

20岁

画出内心的小女孩,

安抚北漂的焦虑与梦想

2000年初,川美研究生毕业,陈可和大多数初入社会的年轻人一样,面临着很多生存压力与抉择。

很多人的首选,便是当老师,利用业余时间搞创作。初到北京的陈可,就往高校投了无数封简历。但是对口的都是动画、设计专业,陈可是油画系出身,找了一圈也没有找着合适的。

拿着以前的一点积蓄,陈可和当时的男朋友、后来的先生,在望京边上租下了一个小小的工作室。而合作的画廊,每个月也给了她一些工资。“反正也能待下来了,干脆就当职业艺术家了。”

第一个工作室 2008年

“在重庆,你可能会觉得自己已经很好了,但是到了北京,突然一切都得重新开始。”

刚到北京那会儿,一方面北京城市体量太大不适应,朋友们也都在重庆,周围全是优秀的艺术家,陈可感到自己特别渺小。

只能加倍努力,拼命工作。二十几岁的那段岁月,她每天泡在工作室,画到特别晚才回住的地方。

陈可《世上的另一个我》2007

上学时,陈可第一次看到村上隆、奈良美智就很喜欢,“那种创作不是高高在上的,可以直接地表达。”于是,她也开始用这种方式去创作。

她把初到北京、初入社会的这份孤独、梦想,都揉进了画里。画了一个想象中的小女孩,有点像自己的一个分身。

通过描绘小女孩的表情和状态,她表达自己的情绪,也把对周围年轻人的观察都放了进去——有一点儿社交障碍,想要去做梦的那种感觉。

“如果当时向身边的人发泄这些情绪,其实别人会很有压力,但是作品像是一个特别安全的‘垃圾桶’。你自己也舒服了,最后它还能成。”

左:《我》2009

右:《晚餐》2010

陈可《吸烟?不吸烟?》2005

2005年,她收到邀请在北京参与了星空间画廊的开幕展《下一站,卡通吗?》,共有12位“70后”艺术家参与。

回头看参展名单,星光熠熠,有现在大火的黄宇兴、欧阳春、韦嘉等,15年前,这群二十几、三十岁出头的新人,往沉寂的艺术圈狠狠吹进了一股新风。

这次展览也开启了中国艺术的新潮流:“卡通一代”。一大波年轻艺术家以偏卡通、漫画的方式,表达自己个人化的感受,和“50后”、“60后”绘画里的那种宏大叙事,完全区分开来。

早期工作照

陈可还记得当时的展览介绍词:在简单、亲切、张扬的形象里,你可以寻找到青春的美丽纯净、脆弱易碎、呓语般的梦幻、平静中的暴力、虚幻的沉醉、简单的无语……一切你正在经历的惊喜或已远去的回忆。

“我就突然有一种,找到了组织的感觉。”

随着“卡通一代”卷起的风潮,陈可受到很高的关注。正值爆发期的中国艺术市场,也认可了这种新风格。市场起来之后,很快,基本生活没有太多的后顾之忧了。

之后10年,市场经历井喷与寒冬,陈可是大浪淘沙后坚挺下来的少数者。

陈可和女儿

30岁

画历史上的女性人物

关注真实的女性处境

小女孩一画六七年,2011年前后,她感到自己有点儿被掏空了。画不下去了,陷入瓶颈。

她停下来,梳理过往的创作,那个时候,她也怀孕了。

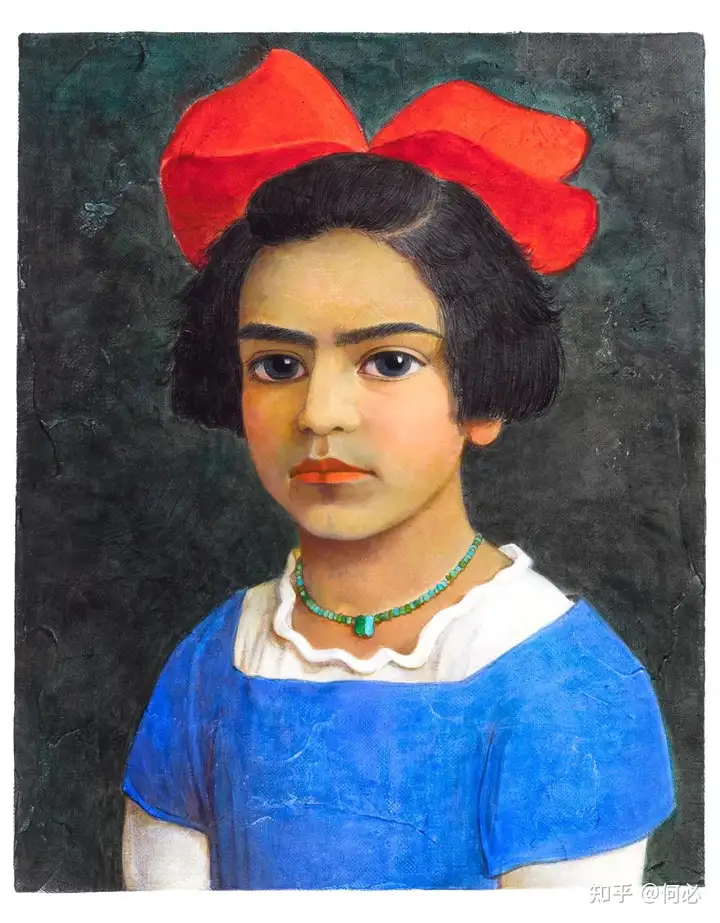

左:少女弗里达 摄于1919

右:陈可《戴红蝴蝶结的少女弗里达》2012

有一天在798闲逛,她在书摊上偶然看到一本影集《弗里达·卡罗》。弗里达是出生在上世纪初的一位墨西哥女画家,一生动荡,身体和感情生活遭受诸多挫折,但她通过画画,不断抗争,让自己一次次地活了过来。

“看到她的一生就浓缩在这样一本影集里边,钦佩,感动。可能因为当时我怀孕了,对女性的那种性别感受比以前更复杂了。”

当时的陈可,在弗里达身上找到了共鸣。

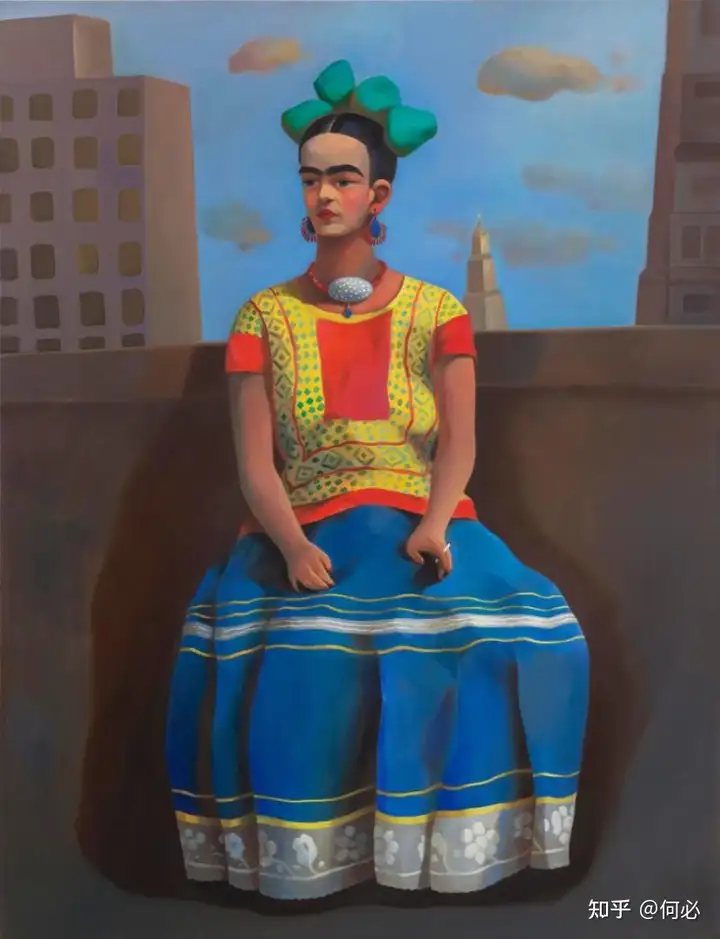

陈可《弗里达在纽约》 2017

女儿出生,她的身份变了。原本相对自我封闭、脑海里全是“我”的世界,现在一下多了很多责任,与社会的接触面也变广了。“她是女性,我也是女性,从她身上我看到艺术成为了一个精神庇护所、一个支撑。”

于是,她开始画弗里达的肖像,一连画了二三十幅。

这些画的灵感直接来自弗里达的老照片,求学时对摄影的爱好,也随之唤醒。

这是陈可的一次转弯。

“梦露”系列《1955·纽约·29岁》2016

“无名女艺术家”系列

早期,她把自己的想法感受,投射到虚拟的小女孩身上;从弗里达开始,她关注的都是真实的人物,有共鸣的人物。“还是关心人的命运,人在社会或者是大自然中的一种处境。”

“弗里达”系列之后,又有了“密林”、“梦露”系列,一直到2020年的“无名女艺术家”,把对这个人物的理解,用自己的方式诠释出来。

陈可《包豪斯女孩No.7》2021

40岁

自信、前卫的包豪斯女孩

激励女性成长

陈可大学时第一次接触到当代艺术,就意识到自己想做一个“做当代艺术的艺术家”。她尤为喜爱以自拍闻名的辛迪·舍尔曼,还有南·戈尔丁,“这种自我身份的界定,我觉得太酷了,当艺术家太酷了。”

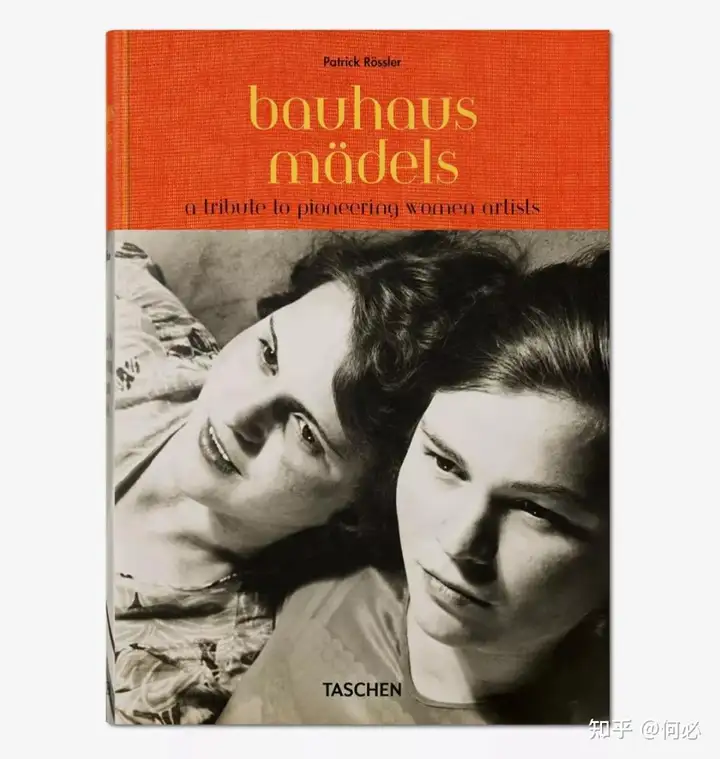

没想到20多年后,自己学生时对身份界定的兴奋,再次被一群陌生的女孩唤醒。这次,是“包豪斯的女孩们”。

设计、艺术圈的人不会不知道包豪斯,也多少看过作品,但站在聚光灯下的通常都是男性。

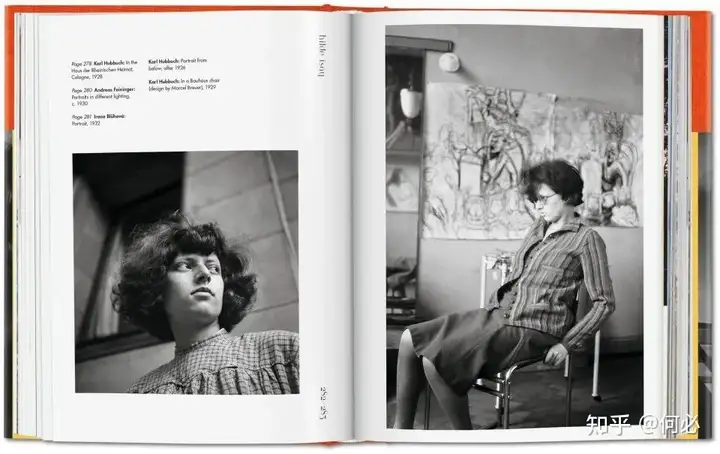

2020年时,陈可逛书店时无意中看到一本《包豪斯女孩》的影集,搜集了足足400张在包豪斯待过的女孩肖像照,都摄于1919至1933年。

“我不知道曾经有那么多女学生在包豪斯读过书!”陈可很惊讶。

纺织车间的合影

摄于1928年 德绍包豪斯

更让她感叹的是女孩们从照片反映出来的精神面貌,“很先锋,很勇敢,非常朝气蓬勃,她们对未来充满希望……所有人的神情都非常放松,用一种非常大无畏的姿态在展现自己。”

她好像也看到自己读书时代的样子,那个勇敢地找寻自己的梦想,想要冲破束缚,来寻找自己的价值的女孩。

于是一边研究,一边一页页挑选喜欢的图片,以此为灵感,开始构思自己新系列的创作。

《包豪斯女孩No.1》2020

2020年初,疫情正处于最严重的时期,小孩和老人都在身边。在那样的情况下,陈可开始画第一张“包豪斯女孩”。小小的一张,A4纸那么大。

陈可《包豪斯女孩No.12》2021

艺术家签名海报在售,点击图片选购

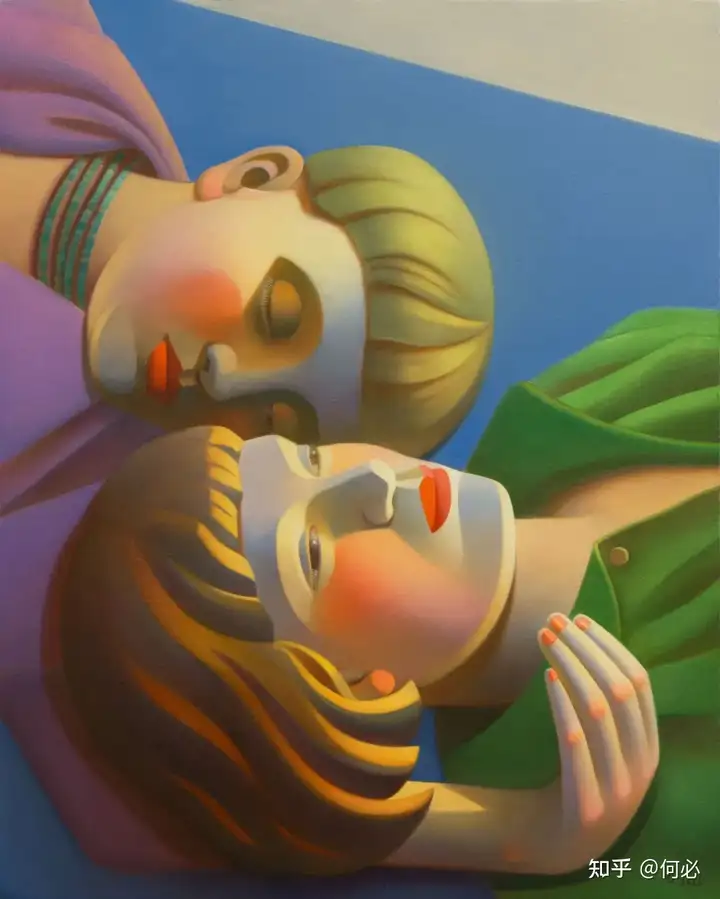

最大的一幅是2米×2米5,4个性格气质不同的包豪斯女孩坐在一起。

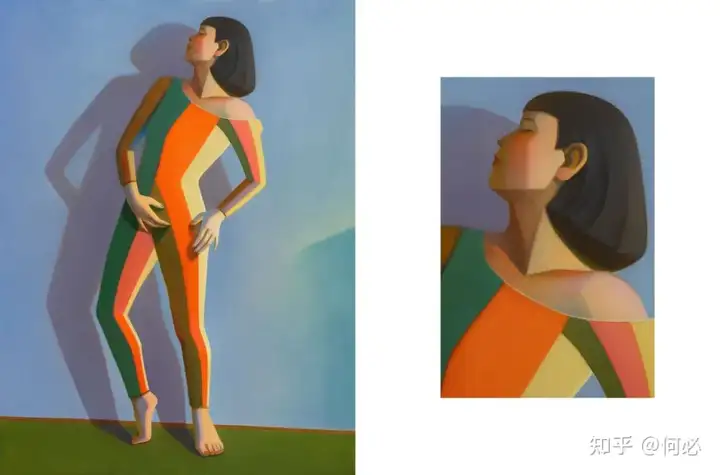

在重新塑造包豪斯女孩的过程中,陈可突出了她们的力量感。造型像雕塑一样立体,棱角分明,颜色都很鲜明出挑,气质上没有一位女孩是柔弱的。这是她向往的女性模样。

“画画的时候,好像在给这些颜色和形状排队,在某一个点上形成了一个理想的阵容之后,那个音乐感,那种节奏感,突然就出来了。”

站在甚至超过真人大小的绘画前,力量感、复古、先锋的气息,都扑面而来。

这张双人画,好像在说女孩们到了这个学校,就像进入了一个梦里面,这张很多人都很喜欢。

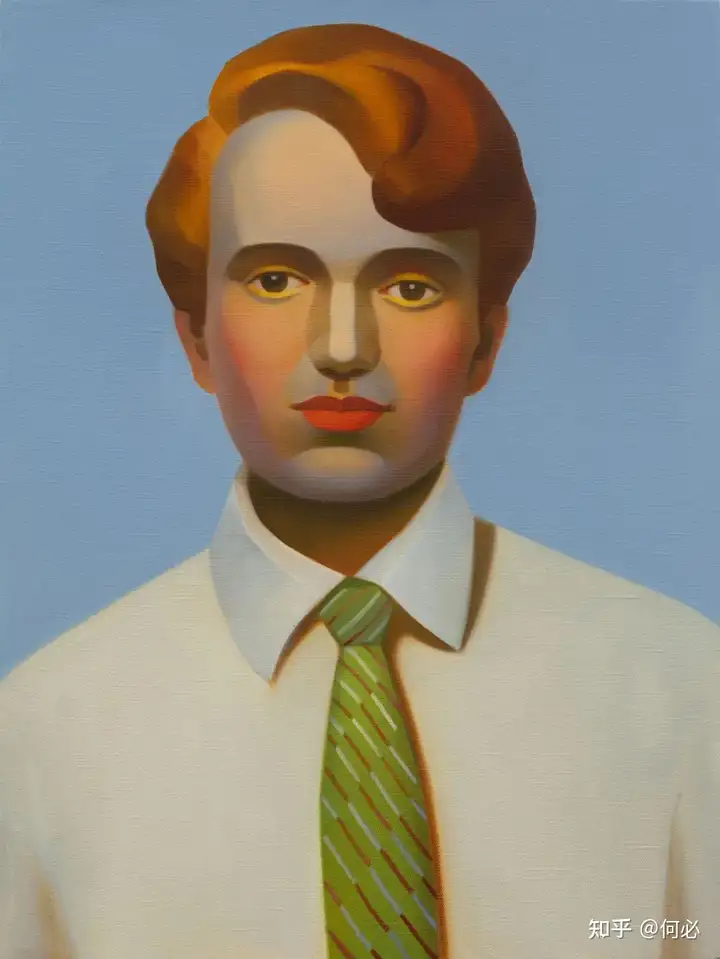

这张完全是一个男生的打扮,但她的眼神其实是很温柔的。她从包豪斯毕业之后,后来创立了自己的瓷器品牌和公司,非常成功。

这张是最后一张完成的作品,好像是两个人在对视,其实是一种自我审视。

像嘴巴的颜色红色,就是罩染出来的,下面一层颜色比较亮,好像底部有一个光源的感觉。

技法上,则用古典油画的技法。

比如罩染,用一层透明的薄颜料,覆盖在一层已经干燥了的画层上。画面底层的颜色和细节,会透过罩染层显现出来,因而需要极好的控制力。有人形容罩染就像“打了个闪光灯”,色彩和层次感非常微妙。

女生的衣服特意用了红和绿的色块来拼接,颜色又纯又非常强烈,参考了包豪斯的设计风格,有点像穿着马戏团戏服在表演,这种戏剧感带着悲凉的底子。

《包豪斯霍恩住宅No.1》

霍恩住宅是基于包豪斯设计原则建造的第一栋楼

艺术家签名海报在售,点击图片购买

尽管背后是复杂细致的技术活,但呈现的画面放松而自由。

“就是完全进入了,就只有眼前这个画面,就好像走进另外一种时空。忘掉了周遭的世界,特别个人化的那些焦虑,都没有了。”

陈可和附中室友在一起

“艺术家有惊心动魄的,

也有我这样平平静静的”

附中四年级的时候,陈可全班到北京写生旅行。20来个10多岁的少男少女一起结伴,第一次出大远门。“那时是10月份,刚好是北京最好的季节,就觉得还有这样蓝的天,这样金灿灿的阳光……”

全班去了故宫、长城,北京的古城氛围和天气,都给陈可留下特别深的印象。那时候她就向往北京了。

陈可父亲在家中作画

到今年,陈可已经“北漂”16年。

她还把父母从四川老家接到了北京,在离自家不远的地方给两位老人安置了一套房,小孩也特别喜欢往那儿跑,围着外公看他画画,围着外婆要川味零嘴。

每次办展开幕式,她都请父母去看,跟他们耐心解释自己最近在做什么。2018年,她还把父亲请到了工作室,让他做模特,自己来画父亲的肖像,绘画的过程,也是一场父女之间的长谈。

现在的工作室在六环外,是一片农家小院,和6、7个艺术家分享难得的宁静。

每天下午,树的光影就透过高窗投射下来,像她最近开始尝试的抽象画一样。

因为工作室路途遥远,她每天早上把孩子送到学校,就开车来工作室,上下午工作间隙,就吃几口自己做的面包,傍晚离开。跟上下班打卡一样,十分规律。

陈可和女儿

陈可的人生轨迹,也是平平淡淡的,嫁给了大学就开始相恋的学长,现在先生还在大学教书。

创作和兴趣上,两人还有一点小差异,先生喜欢看古代书画,陈可总爱去看那些最当代的东西,画室也是各用各的,相对独立。

她也不“鸡娃”。自己记忆中的童年,就是节奏舒缓,无忧无虑。那种自由自在的感觉,她也想让孩子拥有。有时跟孩子相处,她还会自省,自己的态度是否有点强迫了,“就跟对我爸爸一样,尽量自己退后一步,先听听对方想要说什么。”

她曾经也是下午开始工作,夜猫子,幻想过艺术家的生活是否都是“波西米亚式”的。但是自己十多年走下来,却是朝着反方向,越来越冷静,越来越规律。与外界所有事物,保持不冷不热的距离。

“也许艺术家有弗里达那样惊心动魄的,也有我这样比较平平静静的。”

从梦幻到平静,从虚拟回到现实,她从自己画中的平行世界,确定了自己喜欢、想要获得的女性力量——不是威胁,不是对抗,很多时候就是一种内心的坚持,坚韧。

部分图片由陈可、贝浩登画廊提供