自2002年从中央美术学院毕业至今,仇晓飞已经在绘画领域深耕了十八年。

在年轻一辈的绘画艺术家中,仇晓飞无疑是一位佼佼者。面对早在一百多年前就被艺术史学家宣判“死亡”的绘画,仇晓飞却有着自己的理解。

仇晓飞工作室 2020

对仇晓飞而言,绘画并不是一种表达的媒介,而是一种精神体验的路径。

或者说,绘画对仇晓飞而言,已经内化成他的生活,成为了他思考的工具。

仇晓飞近照

作为精神体验路径的绘画

1977年,仇晓飞生于改革开放“前夜”,在他的成长过程中,中国社会变迁带给父辈们的心理动荡也深深地影响着他。

从事外交工作的外公在文革期间从北京下派到哈尔滨,母亲在十几岁的年纪随着外公来到了这座“寒冷”的城市。在后来的生活中,母亲一直试图回到自己小时候生活的北京。

仇伟(仇晓飞的父亲)作于1970年代末的舞台设计稿

从父亲那儿,仇晓飞继承了艺术方面的才能。父亲则是同样继承了爷爷的事业,在剧院从事舞美工作。从幼年开始,仇晓飞就在父亲的教导下,开始学习绘画。

在这个家庭里,一面是高度政治化的思想,一面是浪漫的艺术情怀;一个根植于集体意识,一个源于个体内心;一个一直渴望离开,一个却更愿意留下。

最终母亲通过努力回到了北京,仇晓飞也在11岁左右被接到北京上学。与母亲相反,那时仇晓飞并不愿意去北京,一方面是自己在哈尔滨的童年无忧无虑,非常开心;另一方面80年代的北京并不显得比哈尔滨这座城市发达。但最终,在母亲的坚持下,全家人都搬回到了北京。之后,仇晓飞也通过考上中央美院附中、中央美术学院留在北京完成了学业。

这些有关家庭的早期记忆给仇晓飞的心理带来了潜在影响与压力,形成了他敏感的特性,这种特性反映在他后来的创作中,几乎同时自觉性地关注“意识形态”与“美学”的问题。

仇晓飞的绘画,正是在这种纠结与挣扎的心理基础上建立起来的,那不仅包含着他所经历的现实,也同时与他所感知的幻象彼此相互作用。面对一系列从家庭中而来的压力,绘画成了一种释放的出口,这是仇晓飞从一开始就与其他人不同的地方:比起表达,他更看重绘画的体验性。

“绘画完成的是一种心理上的治愈,以及对精神的引导与控制。因此,绘画重要的不是最后所生产的图像,而是其过程,以及在这个过程中所产生的心理变化。”他谈到。

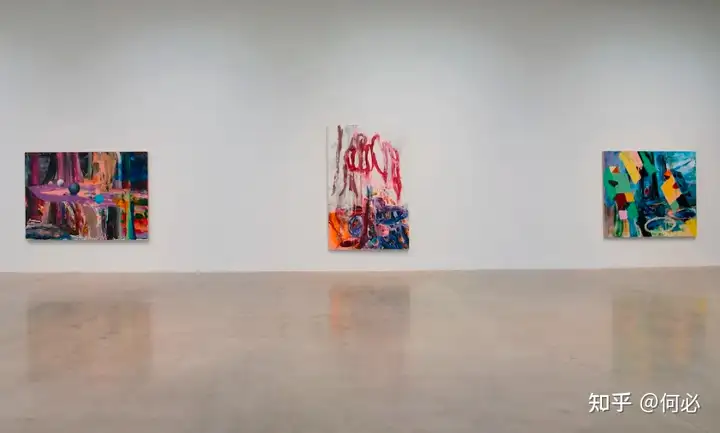

“艺术家个案研究展:仇晓飞”第一阶段“赤”展览现场,新世纪当代艺术基金会,2020

记忆

2002年,仇晓飞从中央美术学院毕业。一年春节,他回到父母家,这次与家人度过的假日时光,打开与“记忆”有关的潘多拉之盒,找到了他最初进入绘画的路径,也揭开了过去生活里与家庭有关的伤疤。

描绘过去时空里的“记忆”缘起于一次巧合:除夕之夜,习惯早睡的父母已休息,百无聊赖中,随手翻开了家庭相册。里面有许多父亲小时候给他拍的照片。有的在江边,有的在森林里。看着这本影集,仇晓飞忽然有了创作的冲动。他随身带回家的画框刚好与这些照片的大小差不多,于是他开始去临摹这些老照片。

他一边听着音乐,一边画着,不知不觉就画了一组。这种体验在其过去的写生、创作中从未有过。一种全新的绘画路径向他打开。绘画不再是单纯的形式探索,也不是表达某种理念的需要,而是一种跟自己的心理体验和生命体验相关的内化的东西,它成为了生活所使用的一个工具。仇晓飞开始觉得绘画有了某种新的意义。

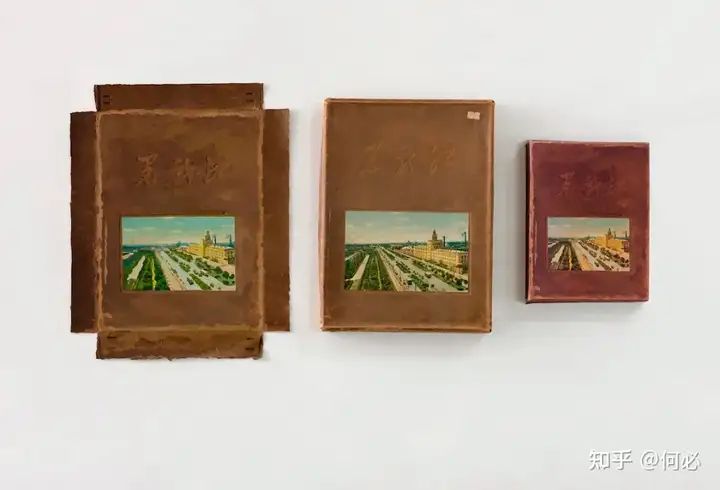

《黑龙江盒》 2006

2006年,仇晓飞的首次个展“黑龙江盒”在中央美术学院美术馆举办。展出的正是这批内化的与“记忆”有关的作品。这些作品分为两部分:一部分画的是与相册等大的一模一样的画;另一部分是根据照片,稍微做了一些改变。这些内容有的来自家庭相册、父辈的私人日记,有的是仇晓飞的想象、梦境,以及从大众媒体中衍生出来的场景等等。

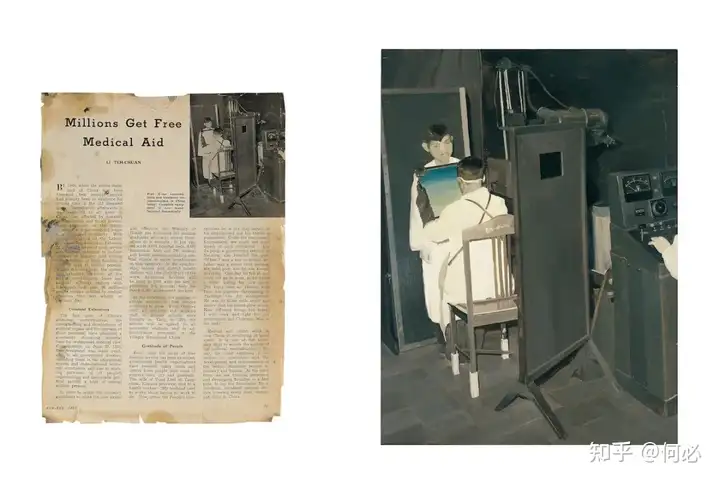

《透视》 布面油画及创作资料 2004

在这批作品中,艺术家不做构图或内容上的创造,而是通过完成这些作品,进入一种心理体验,在画的过程中,他进入到了照片里记忆的情境中。此时的他,与现实世界隔离开,似乎穿越时间,进入到了一个时空隧道,体验过去的那个时代。

因此,《黑龙江盒》包含了许多与公共有关的记忆,同时又是独属于仇晓飞个人的家庭记忆,在这个系列中,仇晓飞在公共记忆和个人记忆之间找到了一种连接的路径。

《照相纸》 布面油画 2003

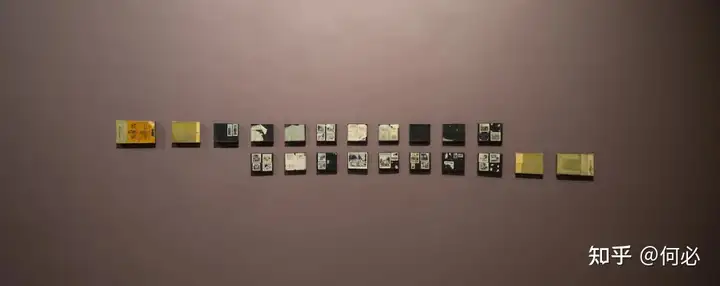

“艺术家个案研究展:仇晓飞”第二阶段“托洛茨基基长成了一棵树”展览现场,新世纪当代艺术基金会,2020

幻觉

2005-2006年间,大约是在《黑龙江盒》展览举办的同期,仇晓飞饱受精神困扰的亲密家属使他开始关注到人的精神状态,以及造成这种精神疾病背后的外界政治性境况和当时社会特有的“意识形态”语境。

在与医生沟通家属病情的过程中,打开了他另外一扇门。那些病人所产生的幻觉、幻听,和那种“精神上无依无靠的状态”究竟从何而来?曾经的社会情境究竟对他们的身心造成了怎样的影响?这或许是没有亲历过那段历史的人无法想象的。

在阅读了大量这位家属所写的笔记与文字之后,仇晓飞开始尝试用视觉的方式来转译那些感受。

《悲观的暮年》 2010 布上油画 400cmx300cm

那时候,他画了大量的与精神病人及医院有关的元素。一幅名为《悲观的暮年》作品里,能直接看到这些元素。画面中那些各种色彩组合的方格子,一方面来自医院地砖,另一方面来自病人的认知实验:通过识别方格子里的画面来评判病人的精神状态。

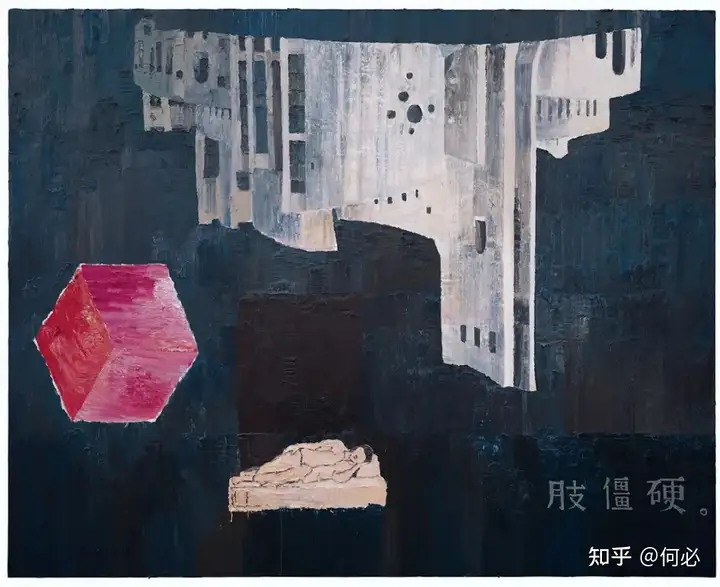

《肢僵硬》 2009 布上油画 360cmx280cm

此时,仇晓飞不再专注于重建自己的“记忆”,画面开始具有了更多的隐喻。比如他会借用一些寓言式的图像来表达一种精神上悬空的状态:在2009年创作的《肢僵硬》这幅作品中,倒置的社会主义建筑,孤独的躺在床上的个体,被隐去形容精神病人“四肢僵硬”状态的“四”字,只留下“肢僵硬”这几个字,使画面变得不明所以等等。

“登楼已去梯”展览现场 博尔励画廊 2010

这批创作集中呈现在了2010年仇晓飞在博而励画廊举办的“登楼已去梯”的个展上。正如展览名字一样,这个时期的作品表达的是脱离了现实的某种“幻觉与想象”的状态。

艺术家所关注的题材,也从个人转向集体。或者说,艺术家开始对造成这种“精神悬空状态”背后的社会产生了兴趣。

混乱与螺旋

2010年之后,仇晓飞的创作有了新的变化,一批更加抽象的作品诞生了。

在“黑龙江盒”这一系列创作中,仇晓飞关注的“记忆”是与过去有关的特定时空。到了“登楼已去梯”,他关注的时空被进一步延展,不仅仅关注过去,同时也包括了对未来时空的想象。在其创作中,时空开始变成了一种流动的状态。

“登楼已去梯”时期的作品,在2014之后开始纷纷进入二级市场并且被“热捧”,当年在中国香港佳士得春拍中,2010年创作的作品《孤立木》以424万港币刷新了艺术家个人记录。使仇晓飞开始更多地进入公众视野。

在前两部分的创作中,仇晓飞更多的是以一种个人化的,被动的状态进行创作,绘画于他而言是进入那种精神体验的路径。之后,他开始选择以一种更加主动的态度去介入绘画。最重要的一个表现是把现实有关的部分抽离,舍弃掉客观物象,使自己回到原始本能的绘画状态里。

《植 No.2》 布面丙烯 180x180cm 2017

此时的仇晓飞,面对一块画布,在不做任何预设及准备的情况下,即兴的开始一张创作。通过色彩与形状直接给他的反馈去推进画面的生成。一方面,这种工作方法帮助他摆脱了主题创作的思维惯性,另一方面,放弃客观物像也使他更深的进入心理与潜意识的领域。

这批新作,画面不再有具体的形象,取而代之的是色彩、笔触、线条等组成的抽象画面。仿佛艺术家的镜头忽然从一个宏观的角度聚焦到了某个物体的局部。一种新的,混乱的,呈螺旋状的画面跃然而出。

此时艺术家的创作,进入到更加如梦似幻的状态,他所表达的内容也开始介于意识与潜意识之间重叠的部分上。这是艺术家从“美学”的角度,主动地对他所感知的现实进行的个人探索。虽然这部分作品获得了许多不同的声音,但显然是仇晓飞在绘画实践上进一步推进的努力与尝试。

仇晓飞个展“双摆” 展览现场 PACE纽约 2016

林间空地

大约从2016年开始, 形象又逐渐的回到仇晓飞的创作里。与之前不同的是,经过抽象和超现实的思考,此时所出现的形象不仅仅指向现实经验,也打开了通往未知的神秘之路。

在仇晓飞的作品里,森林是画面中一直延续的元素。这根植于他从小所生活的地域经验。另一方面,林间空地的哲学含义也让他找到了社会意识形态与个人的生物性共存的舞台。

因此森林出现在他各个时期的创作中。在“黑龙江盒”时期,画面里可能是一个林场的照片记忆;“登楼已去梯”时,画面里出现的则是一些伐木工人。到了“抽象作品”时期,森林演化成了那些螺旋笔触所构造的空间。经过“抽象”阶段之后,仇晓飞开始主动地去构造森林的场景,树的形象在他的画面里开始变得清晰。

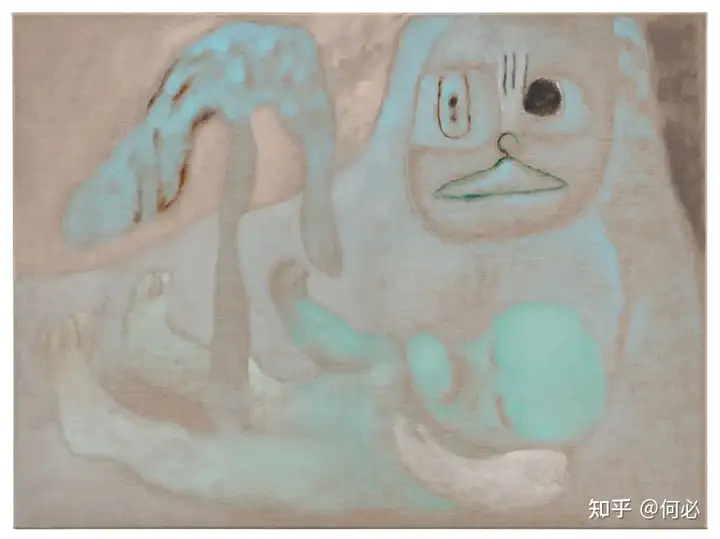

此时,借助树的形象,以往的多种经验被融入进画面里。比如树开始有了一种生物性的特征。一个全新的形象出现在画面里:一位苏联的政治家托洛茨基与树结合的形象。曾经在留苏时亲“托派”的外公使仇晓飞对这一形象产生了直观上的兴趣。在最新的作品《托洛茨基基长成了一棵树》中,这一融合了现实与艺术家想象的人物形象颇为引人关注。

《托洛茨基基长成了一棵树》 60x80cm 布面油画 2020

个案研究展“托洛茨基基长成了一棵树”

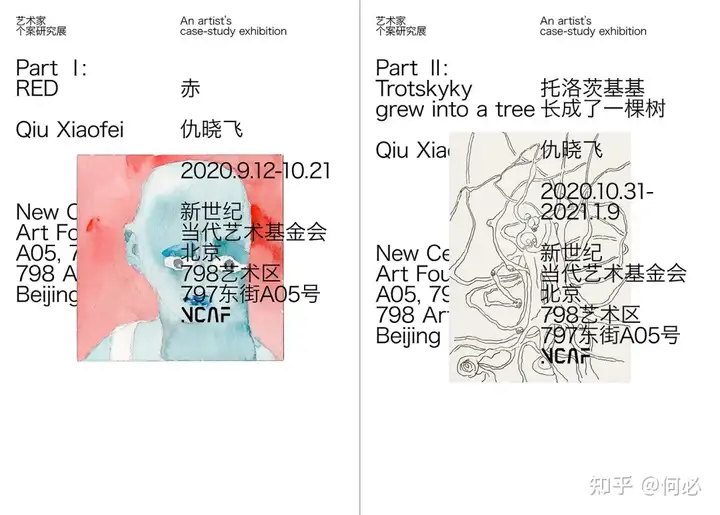

2020年10月31日,仇晓飞在新世纪当代艺术基金会北京空间举办的个案研究展:第二阶段推出的便是与作品同名的主题。此次个展已经是仇晓飞2014年佩斯北京个展“南柯解程”之后,时隔近7年在北京的再次露面。

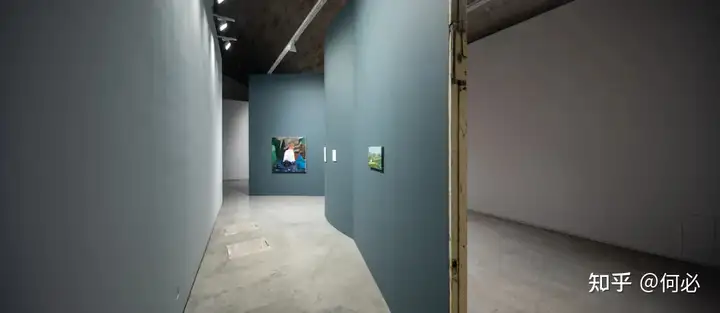

“艺术家个案研究展:仇晓飞”第二阶段“托洛茨基基长成了一棵树”展览现场,新世纪当代艺术基金会,2020

然而,这些年他并没有停下脚步,几乎每隔2年的时间就会举办一次个展。先后在纽约、中国香港、韩国呈现了他不断创作的新画。

在此次为时四个月的仇晓飞个案研究展中,使用了两种截然不同的展览结构和叙述方式,来呈现艺术家在过去近二十年的绘画道路上如何以一种螺旋式的轨迹反复探索、追寻绘画的意义。

《赤》 200x300cm 布面油画 2020

在展览第一阶段展出的一幅全新的大尺幅作品《赤》,主体部分描绘了一具模糊了相貌、年龄和性别的人物形象,这个形象来源可追溯到艺术家2009年的作品《静靛》:一位张开双臂的精神病患者,似在自我意识中“梦游”。

在这幅全新的创作中,仇晓飞重新刻画了这个形象。同时,画面那炙热的红色背景,具有隐喻性的墓碑、星球等等,似乎同时象征着死亡与新生。

在过去的三年里,父亲的病逝与孩子的出生彼此交叠在仇晓飞的生活里,使他体验到了一种时间的轮回,对生命有了更加深刻的感悟,也让他的作品蕴含了更加深沉的隐喻。

仇晓飞工作室 - 草图墙 2020

正如负责展览策展工作的常旭阳所言:“对于仇晓飞来说,绘画的意义有时候接近于宗教,语言的背后探讨的是和人类生存密切相关的问题,理性、社会、死亡、生长,这些人类的基本问题幻化成色彩与形象,从不同物质的背景中浮现出来。绘画成为慢慢理解这个世界的途径,甚至创造出我们还无法理解的世界。”

艺术家个案研究展:仇晓飞